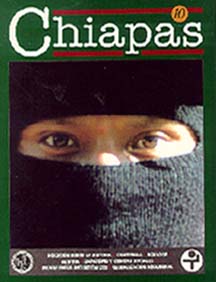

Chiapas

10

Ramón Vera Herrera

Ecuador: bitácora de un levantamiento popular

Presentación

Jérôme Baschet,

(Re) discutir sobre la historia

John Holloway,

El Zapatismo y las ciencias sociales en América Latina

Immanuel Wallerstein,

El albatros racista. La ciencia social, Jörg Heider y la Widerstand

Carlos Antonio Aguirre Rojas,

Chiapas, América Latina y el sistema-mundo capitalista

Sergio Tischler V.,

Rigoberta Menchú: memoria y sujeto. El tiempo roto de la nacionalización revolucionaria del indígena y el campesino en Guatemala

Ramón Vera Herrera,

Ecuador: bitácora de un levantamiento popular

PARA EL ARCHIVO

Enrique Rajchenberg,

¿Milpas o chimeneas? La polémica en torno a la industrialización a mediados de siglo

William Blum,

Breve historia de las intervenciones de Estados Unidos desde 1945

Ulrich Brand,

¿Entre la globalización neoliberal y el estado benefactor? El debate sobre Global Governance

El diario de Sak K'inal Tajaltik,

Sobre la explotación y la opresión

Foro por la Defensa de la Vida, la Tierra y los Recursos Naturales.

Declaración de San Gregorio: Biósfera de Montes Azules

Foro Social Mundial 2001,

Otro mundo es posible

|

|

|

|

|

|

x

Tan sólo en 1999 ocurrieron en Ecuador dos levantamientos populares, y desde diciembre se comentaba que podía desatarse otro si el gobierno continúa incumpliendo su palabra.

En marzo de 1999 el gobierno anunció una Ley de Racionalización y Reordenamiento de las Finanzas Públicas que en la práctica fue un plan de privatización de la electricidad, el petróleo y las telecomunicaciones; aumento de impuestos y de gasolina (que subió 107 por ciento), y la amenaza de que más de 50 mil trabajadores del estado quedarían cesantes. En los hechos, hubo también un alza desmedida en los precios de la canasta básica.

Ante la protesta generalizada, el gobierno tuvo que abrir diálogo con los diversos sectores, lo cual lo salvó de la crisis pero lo enemistó con los empresarios, que le quitaron aún más su apoyo. En un boletín de prensa, la coordinación del levantamiento de marzo hacía un balance de los días de movilización diciendo:

[...] Este Levantamiento demuestra una vez más, que los Gobiernos no deben desestimar las formas de resistencia del pueblo contra todas aquellas medidas que quitan el pan a nuestros hijos, y entonces aprenden a ser Gobierno para todos o tambalean.

[...] Los compromisos que hemos alcanzado del Gobierno tienen que ser supervigilados con una participación activa de la sociedad civil, particularmente de las Nacionalidades Indígenas y movimientos sociales quienes hemos venido desarrollando propuestas alternativas de desarrollo económico y social.

Si el levantamiento de marzo fue un éxito de organización, el de julio puso al país de cabeza toda vez que la movilización fue muchísimo más amplia y logró tomar pacíficamente Quito pese a los controles militares y policiacos. El gobierno tuvo que comprometerse a abrir comisiones de diálogo que incluirían como puntos a tratar: reducción del pago de la deuda externa y congelación de los combustibles, tarifas de energía, sistemas de facturación, descongelamiento de depósitos, modernización y condonación de las deudas con el Banco de Fomento; salud, educación, vivienda y seguridad social; la elaboración del marco legal de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Constitución Política, y lo relacionado con las nacionalidades indígenas (aprobación de las leyes de aguas, de circunscripciones territoriales, de comunas, de salud indígena, y el Fondo Indígena).

Ambos levantamientos lograron acuerpar a muchos sectores sociales: petroleros, estibadores, cooperativas, estudiantiles, barriales, campesinos, en pro de la seguridad social, a taxistas, transportistas y comerciantes minoristas, pero sobre todo a un movimiento indígena que ha sido, desde la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador en 1986, un referente de lucha popular a nivel nacional e incluso a nivel continental.

15-16 de enero

El fin de semana Quito permaneció vacío, en una aparente calma sólo trizada por una lluvia pertinaz. Había la percepción, alimentada por los medios de comunicación, que el sábado 15 sería el momento en que una amalgama de organizaciones indígenas, sociales, sindicales y barriales "tomaría Quito", pero en las cantinas y en los comederos circulaban los rumores de que los retenes militares que mantienen un estricto control carretero detenían los vehículos y hacían descender a todo sospechoso de ser indígena o devolvían los carros y camiones.

Algunos medios internacionales y ecuatorianos sostenían que el paro era un fracaso y que se trataba de una demostración de fuerza y unidad entre la derecha, detentadora del dinero, las clases medias y el tambaleante gobierno de Jamil Mahuad. En realidad, la segunda parte de tal información tenía visos de ser cierta ya que la medida de la dolarización creó entre ciertos sectores la ilusión de una economía boyante, así mágicamente, durante unos días.

Esta percepción tenía un límite y no todos se tragaban la píldora. Un antropólogo con el que conversamos iba más allá: "la famosa dolarización no es una medida económica, o no solamente. Es una salida política para ganar tiempo y reunir en torno suyo a las oligarquías, pero también a esas clases medias que no alcanzan en pocos días a percibir lo que la dolarización representa en sus bolsillos". Y es que si bien la medida "estabilizó" el tipo de cambio en 25 mil sucres por dólar, lo real es que los precios se triplicaron en una semana y al tipo de cambio actual el sueldo mínimo vital es de 4 dólares al mes que, con bonificaciones muchas veces discrecionales -y con el agravante de una flexibilización del mercado laboral que permite contratar por hora a más y más trabajadores sin las ventajas de un sistema de seguridad social-, alcanza apenas los 38 dólares mensuales, unos 380 pesos mexicanos, que no alcanzan ni para la tercera parte de una canasta bastante elemental. No extraña entonces que una pinta en la calle Alcedo asomara con espray azul: el hambre es ley, la rebelión es justicia.

Hablamos de un país con 12.5 millones de habitantes, de los cuales entre 25 por ciento y 45 por ciento es indígena, y un 80 por ciento de la población rural vive en la pobreza extrema. Desde 1996, año en que Ecuador entró a la Organización Mundial de Comercio, se impuso una fuerte devaluación de la moneda. En febrero de 1997 un levantamiento popular derrocó al entonces presidente Abdalá Bucaram y en 1998, después de un breve periodo de gobierno provisional, Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, asumió el cargo de presidente en condiciones de empate técnico. Durante su gobierno ocurrieron, en menos de un año, otros dos levantamientos populares, uno en marzo y otro en julio de 1999, y en ambas ocasiones estuvo a punto del colapso. En julio pasado, Jaime Nebot, líder visible del Partido Social Cristiano, para efectos prácticos la derecha dueña de todo, fue muy crítico del gobierno y aseveró que su política económica "asfixia al país, aumentando el gasto público, condenando el aparato productivo a la más aguda recesión de que se tenga memoria". En enero del 2000, una de las interrogantes que pesaba sobre el ánimo de los quiteños era si las clases medias, ilusionadas por ver salir dólares del cajero, o la derecha del país, impulsarían también la caída de Mahuad o si pagarían por ver. Pero un dato importante es que pese a todos los indicios de la semana, Jaime Nebot declaró, después de que Mahuad rindiera su informe al Congreso el sábado 15 al mediodía, que no le convenció el informe presidencial y que, a su juicio, Mahuad continuaba soñando. Nebot insistió entonces en la renuncia del mandatario como única salida a la crisis, "pues hasta las buenas ideas que el gobierno adopta, las pulveriza al momento de aplicarlas". Las declaraciones de Nebot acentuaron la sensación de que, pese a que las organizaciones indígenas no habían llegado a Quito aún, la estabilidad del gobierno de Mahuad no estaba garantizada.

En Ecuador, como en México, existe un racismo que tamiza los juicios hacia los indígenas. No se termina por comprender una lógica que no corresponde a las expectativas. Patricio Zhingri, director de Juventudes y Comunicación de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), decía: "Cuando nosotros anunciamos el levantamiento, y la marcha a Quito para tal día, la gente cree que ése es el día en que va a ocurrir, y no, ahí empieza apenas. Desde una semana antes de la instalación del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador [que agrupa a la Conaie y a la Coordinadora de Movimientos Sociales] se sesionó desde el nivel comunitario, cantonal, provincial; sólo desde abajo puede irse creando la fuerza y las decisiones, ya irán llegando los compañeros".

Para Fernando Villavicencio, miembro del Comité de Empresas de Trabajadores Petroleros (CETAPE) y parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, el paro y el levantamiento eran un hecho. Y la hora límite se cumpliría a las 0:00 del lunes 17. "Lo que ocurre es que cada organización tiene sus propias estrategias, no necesariamente es una marcha hacia Quito. Como se demostró en julio pasado si los indígenas quieren llegar a Quito ellos sabrán idearse la forma. Por lo pronto el lunes y el martes se estará moviendo la gente, por los cerros y las veredas, y veremos cuándo se llega." En concordancia con Patricio Zhingri, no veía la llegada a Quito como una toma de la ciudad, sino como el reencuentro de diversos movimientos sociales que realizarían una gran asamblea, un Parlamento Nacional de los Pueblos.

La Federación de Barrios del Sur de Quito acordó recibir a la gente y sumarse a la movilización. Varios sindicatos colectan fondos para alimentos, medicinas, transporte y alojamiento de los delegados. "Eso en cuanto a la emersión desde todas partes. Pero también el sector petrolero asume el paro desde las 0:00 del lunes", pese a la militarización de las instalaciones petroleras, dijo Villavicencio. Se sumaban también la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Confederación de Comerciantes Minoristas que cerrarían todos los mercados, sobre todo en Guayaquil, y el Movimiento Solidaridad (pequeños productores bananeros, arroceros, cañicultores montubios -mestizos de la costa) principalmente en Guayas, Manabí y Los Ríos. Se calcula entonces que unas 500 organizaciones, agrupadas en 80 organizaciones de segundo nivel, estarán participando, sólo por parte del llamado Parlamento de los Pueblos.

Existe otro actor muy importante que definió también el rumbo de los acontecimientos, el llamado Congreso del Pueblo, organizado por el Frente Patriótico, en el que participan otras muchas organizaciones sindicales, barriales y también indígenas, cuyas demandas son semejantes en muchos aspectos al Parlamento Nacional de los Pueblos y que, con un discurso más clásico dentro de la izquierda, son los primeros golpeados en esta crisis: a las 12:00 de la noche del sábado 15, la policía allanó los domicilios de Luis Villacís del Frente Popular, José Chávez de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y Ciro Guzmán del Movimiento Popular Democrático, quienes se encuentran detenidos en una primera mano de un póker de fuerzas que hace sentir a las organizaciones que la represión puede ocurrir y que el gobierno está dispuesto a frenar lo que viene.

El reto que enfrentaban el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador y el Congreso del Pueblo era la urgencia de reivindicar una vez más, como en la historia reciente de Ecuador, el principio de revocamiento del mandato. Pero se iba haciendo más clara la idea de que tirar a un presidente no era suficiente y que había que aprovechar la oportunidad para que el pueblo ecuatoriano se reencontrara una vez más no sólo en búsqueda de una salida a la crisis, sino en propuestas de largo plazo.

17 de enero

Hoy el país comenzó a sentir los efectos del levantamiento tan anunciado por las movilizaciones de la semana anterior. El Frente Patriótico efectuó una manifestación para demandar la liberación de tres de sus integrantes (José Chávez, Luis Villacís y Ciro Guzmán, detenidos el domingo en la madrugada), y ésta terminó con gases lacrimógenos lanzados contra la multitud y la detención de varios estudiantes que al ser presentados se les puso crema blanca en el rostro para que no se notaran los derrames; uno de ellos tenía los nudillos destrozados. Múltiples bloqueos carreteros con piedras y palos a lo largo de varios kilómetros paralizaron la circulación en todas las vías de la Provincia de Cañar, entre las poblaciones de Loja y Cuenca, entre Riobamba y Ambato, entre Quevedo y Guayaquil, las carreteras de Morona Santiago y en todas las vías de la provincia amazónica de Napo.

En la Escuela Politécnica Nacional, cuyos estudiantes bloquearon la avenida Ladrón de Guevara a la altura de la entrada principal con una barricada de llantas quemadas, volvió a sesionar el Parlamento Nacional de los Pueblos después de haber recogido las resoluciones de los parlamentos o asambleas cantonales y provinciales de días anteriores, y el Frente Patriótico se reunió también por la tarde en un local sindical para evaluar la movilización de la mañana y planear acciones y formas de conseguir la liberación de sus tres dirigentes. No obstante, el proceso que marcó el día fue la continuación de la batalla informativa que se libraba entre el gobierno y las organizaciones promotoras del levantamiento.

El slogan gubernamental del día, repetido en varios medios, fue Marcha no pasó el control. Y es que se seguía maniobrando para demostrar, siguiendo una lógica racional basada en la práctica de las movilizaciones acostumbradas, que las organizaciones -principalmente aquellas agrupadas en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- habían fracasado en hacer llegar a Quito una monumental columna que se enfrentara con el ejército o la policía para sitiar la ciudad.

Para Mario Bustos, encargado de comunicación de la Conaie, "el gobierno está empeñado en desacreditar nuestro movimiento, haciéndonos aparecer como intransigentes y racistas; mandan a gente que hable a las emisoras a nombre de los dirigentes señalando que se ha suspendido el levantamiento. Hemos encontrado documentos falsificados en los que nos pintan con actitudes incluso delincuenciales, como un párrafo sustituido en alguno de nuestros boletines que nos hacía decir: si se acaban nuestras despensas, vamos a saquear los supermercados. Hay otros párrafos en los que se falsifica nuestra postura y parecería que queremos tomar el poder, hacernos gobierno y que éste sea sólo para los indios. Esto es grave en una sociedad racista como la ecuatoriana. Se equivocan también en pensar que vamos a llegar a Quito por donde el ejército y la policía han puesto sus retenes".

Esto último desquiciaba incluso a dirigentes de algunas organizaciones simpatizantes o activas en el levantamiento que no lo veían concretarse como esperaban. Los indígenas repetían una estrategia que les funcionó en el levantamiento de julio pasado: colarse por los huecos.

No se trataba de un gran contingente que marchara a pie o en caravana de carros hacia Quito, sino de un cuerpo espiritual -no fragmentario sino multiplicado- que creó miles de grupitos de dos, de tres, de cinco, u hombres solos que por laderas y quebradas, por los chakiñanes o senderos tradicionales, por veredas y monte tupido encontraban las invisibles puertas de una ciudad que los esperaba donde no hay espera posible. Personas que llegaron a la ciudad como carga en camiones; muchos estaban ahí hace días y el poder no los mira. Otros miles, viviendo en los barrios populares, no están registrados en las minutas policiacas.

Mientras toda la campaña de desprestigio los ubicaba como transgresores, subversivos y delincuentes, algunos de los dirigentes estuvieron "haciendo hogar", conviviendo con la familia, viendo juntos lo que la televisión dice de ellos, recibiendo llamadas en el estanquillo de la esquina, en una casa de uno de los barrios de Quito cuyas calles lodosas por la lluvia sirven de verdadero mirador de la ciudad desde una de sus laderas.

Todos juntos, afirmaban, mostrarían no sólo la fuerza de su número sino la fuerza moral de una dignidad que les dice a los que creen mandar que se equivocaron, que el país es muy otro y que la resistencia principal va contra ese desprecio.

De ese tamaño era la tarea de llegar a Quito para reencontrarse con las demás organizaciones y no para "tomar la capital".

Para la Conaie era muy claro que lo más importante del levantamiento no era la caída de Mahuad, si eso es lo único que ocurriera, sino inaugurar un periodo de reflexión conjunta y de toma de decisiones desde la base. La idea de los Parlamentos Populares desde el nivel comunitario, cantonal, provincial y nacional es que logren ser permanentes. La intención tras la movilización actual era revertir la lógica de la toma de decisiones, por eso tardaban en llegar, porque todo fue consultándose en esos niveles y poco a poco se crearon los consensos para una movilización sostenida, que deslegitimara al poder y que al mismo tiempo creara las condiciones no para un gobierno indio, sino como base para una transición a un gobierno popular que representara legítimamente a todos.

18 de enero

Quito amaneció este martes con la sorpresa de una promesa cumplida: miles de representantes indígenas y sus familias comenzaron a reunirse en el Prado del Arbolito, aledaño al Ágora de la Casa de la Cultura, justo enfrente del parque central quiteño, el famoso parque del Ejido, donde alguna vez -en una historia de lucha que no se borra- las fuerzas reaccionarias arrastraron y quemaron a uno de los héroes nacionales: Eloy Alfaro. Llegaban a "derrocar al presidente de la República, al Congreso Nacional y a todo el poder judicial", como enfatizó una representante de la Amazonia ecuatoriana de la provincia de Orellana; "a defender la soberanía nacional y reunirse con todos los sectores ecuatorianos para instaurar un nuevo país con un gobierno que nos represente a todos". "Este gobierno es ya un exgobierno porque nadie lo respeta", concluyó la delegada.

Los medios intentaron minimizar el suceso hablando de unos 2 mil indígenas, pero los cálculos más cercanos sitúan la cifra entre 15 mil y 18 mil, y apenas son los primeros contingentes. "Tan sólo de Cotopaxi se sabe que tienen que llegar 30 mil", comentaba José Cocha, presidente de Jatarishun (que en quichua significa levantémonos), combativa organización del cantón de Saquisilí, y él sabía: no era un cálculo de sus fuerzas, era la certeza de acuerdos tomados en asambleas o parlamentos comunitarios, cantonales y provinciales.

En el Arbolito descansaban en las suaves lomas, tomando el primer sol en varios días, grupos de otavalos, saraguros, shuar, ashuar, cofanes, negros, quichuas del Oriente que dormitaban, jugaban con los niños o reponían fuerzas con algún arrocito con guineo y frijoles a 4 mil sucres el plato en los puestos ambulantes improvisados. Otros más hacían fila para recibir el abasto solidario de las ONG o el auxilio médico de la Cruz Roja Internacional.

Quienes entraron por el sur de la ciudad ya tenían a cuestas una enorme recepción que les brindaron los barrios populares agrupados en la Federación de Barrios del Sur de Quito, con comida, cobijas y sitio para dormir. Allí en la orillada se instaló también un Parlamento cantonal urbano y se sesionó en la madrugada.

Alejandro Cofre, secretario de Jatarishun, contaba la experiencia de su grupo al llegar al retén militar instalado en el puente de Jambelí, a mitad de camino entre Sakisilí y la capital: "Los militares nos dijeron, si cruzan por aquí tenemos que devolverlos, pero vayan por el sendero, por ahí no los vamos a detener. Comenzamos a meternos al monte y bajando una lomita había tres soldados dormitando bajo una tanqueta. Pobre gente, lo que tiene que aguantar ahí en el frío, lloviendo tanto. Y que nos dicen: ‘Oigan, nosotros tenemos que estar aquí pero tampoco estamos con el gobierno. Pasen nomás, que no los vamos a molestar’, y nos regalaron dos botellas de ron Estelar, para que nos calentáramos el vientre. ‘No les va a alcanzar más que un traguito, pero tengan suerte’".

En la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura, donde comenzaba a sesionar con nutrido número de delegados y delegadas el Parlamento Nacional de los Pueblos, había un cartelito que resume el día: La fe y la verdad derrumbaron a Goliath. Adentro se sucedían, de viva voz, los recuentos de los sucesos de las diversas provincias de donde llegaban a informar y a decidir lo que seguiría. Toda Orellana, en la Amazonia, estaba paralizada; la gente pretendía tomar el aeropuerto de la capital provincial. En la provincia amazónica de Napo funcionaba desde el día 11 un Parlamento permanente y toda comunicación hacia Orellana y Pastaza estaba bloqueada también. Su delegado retronaba la voz para decir: "No rebajemos la fuerza que ya tenemos. Nuestro rechazo al gobierno es absoluto. Que se vaya a vivir un minutito en el campo, a la montaña, al páramo, para que siquiera pueda hacerse una idea de por qué luchamos".

Para las 11 de la mañana se habían paralizado todas las carreteras de Pastaza y la gente iba a tomar la sede de los poderes de la provincia. (A todos los niveles se intentaba revocar el mandato de los tres poderes, no sólo en el plano nacional.) Hubo una marcha en la que se sumaron todos los sectores. Los maestros recibieron la amenaza de quedar cesantes si se involucraban, pero en asamblea acordaron pronunciarse en desobediencia civil.

En Tungurahua, relató el delegado, no le tenían miedo al ejército ni a la policía. "Hace quince días los desalojamos de la carretera y lo volveremos a hacer."

El delegado shuar de Morona Santiago instó a todo el pueblo ecuatoriano "a la unidad del uniformado, del civil, del indio, del cholo, del blanco, del montubio y del negro; ésta no es sólo una lucha de indios, la Patria es para todos, con dignidad y soberanía nacional; hacemos un llamado a las fuerzas armadas y a la policía para que se unan a la lucha: los convocamos a la segunda independencia del pueblo ecuatoriano".

El delegado quichua de Zamora Chinchipe tan sólo dijo: "A Jamil Mahuad le decimos: afuera. Estamos aquí desde siempre y para siempre".

Desde la costa llegó también la voz de los montubios, los negros y los migrantes quichuas provenientes de la sierra. Las carreteras de los siete cantones de Esmeraldas se habían paralizado al igual que en Porto Viejo y Manta en Manabí. De Los Ríos se denunciaba la represión policiaca encabezada por el gobernador provincial, sobre todo en Pueblo Viejo y en Ventanas, donde se golpeó y se detuvo a 21 campesinos; en Valencia la policía portaba máscaras (de animales) para "meter miedo a la gente", pero fueron repelidos por la multitud al ser atacada. Ahí detuvieron a seis personas, entre ellos cuatro menores de edad. "En Quevedo hubo una batalla campal entre la policía y la población."

Los cuatro cantones del norte de Guayas también se paralizaron y desde Colimes reportaron que la policía disparaba al cuerpo, y aunque no se sabe de heridos de bala, la gente fue "salvajemente golpeada". El delegado, muy conmovido, hizo un llamado "a no abandonar las carreteras y pelear hasta el último momento".

En Guayaquil la gente intentó tomar las antenas televisivas de Santa Ana, pero fueron repelidos. Faltaba información por confirmar de Chimborazo y Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, pero siendo los núcleos fuertes de levantamientos anteriores y ante las cifras de la movilización a Quito era de esperar una virtual paralización del país. Loja, Asuay y Cañar mantenían también un fuerte bloqueo carretero.

Las resoluciones del día pueden resumirse en los siguientes puntos: Inaugurar una democracia que responda a la soberanía popular. Continuar rompiendo los cercos represivo e informativo. Exigir la liberación de todos los detenidos bajo el estado de emergencia. Proseguir la marcha pacífica pero firme hacia Quito. Hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que no desaten ni la violencia ni la represión. Llamar a los medios informativos a decir la verdad y reportar con objetividad. Instar al pueblo entero de Ecuador a sumarse a la lucha; a los países hermanos a estar vigilantes de "esta nueva democracia en manos de la soberanía popular". Sobre todo, proseguir la lucha en unidad hasta derrocar a los tres poderes del país y buscar la transición a un gobierno democrático para todos.

19 de enero

A las 11 de la mañana, tuvo lugar una multitudinaria marcha unitaria que convocó a organizaciones indígenas, sindicales, barriales, de afiliados al seguro social y jubilados. Para variar, diversos medios intentaron minimizar el número de manifestantes y situaron la cifra en 10 mil, pero los cálculos conservadores de quienes estuvimos presentes hacen pensar en unas 50 mil personas, por lo menos. La marcha salió del Prado del Arbolito y tomó por la avenida Amazonas, cruzando el corazón del barrio turístico de la capital. Avanzó hasta Colón, una de las arterias principales, y ahí cubrió los carriles de ida y vuelta en hileras de unas 35 personas que no dejaban casi espacio para que los transeúntes avanzaran a su propio ritmo. De algunos establecimientos musicales surgían canciones combativas que fluían a la calle por enormes bocinas que los dueños sacaron a la banqueta. El contingente dio vuelta en la avenida 10 de Agosto y siguió hasta las puertas del Palacio de Gobierno, al cual los manifestantes intentaron entrar, cosa que se les negó reiteradamente. Al igual que en las sedes de los otros dos poderes de la República, el recinto del ejecutivo fue rodeado por alambre de navajas bajo la custodia de efectivos policiales y militares.

Los manifestantes privilegiaron mantener la calma, mostrar a plena luz las mentiras propaladas contra la fuerza del movimiento y no desatar la represión. Según la costumbre ecuatoriana, continuarían machacando su demanda con más movilizaciones a diferentes horas y a lo largo de varios días.

Vladimiro Álvarez, secretario de Gobierno, había sido muy beligerante el lunes por la mañana en una intervención transmitida por Teleamazonas Canal 4, afirmando que bajo el estado de emergencia "toda persona que proteste contra el gobierno será considerada delincuente". Hoy, con las cantidades de indígenas que seguían entrando a la capital (se calculaban unos 22 mil), con el país semiparalizado en casi todas sus provincias y con el paro petrolero vigente, su tono comenzó a variar y declaró que los indígenas podían permanecer en Quito el tiempo que quisieran sin violentar el orden, y que incluso protestaran, pero que tenía que quedar claro que "Jamil Mahuad es el presidente de la República, elegido constitucionalmente por 12 millones de personas, no por una o dos personas como Antonio Vargas o el obispo Luna" (voceros del Parlamento de los Pueblos), "y su trabajo es ser presidente, lo está cumpliendo y seguirá en su cargo hasta que termine su mandato".

No es sólo ahí donde el gobierno resintió la fuerza de la desobediencia civil.

El 18 de enero fueron liberados los tres máximos dirigentes del Frente Patriótico de Unidad Nacional, José Chávez, Luis Villacís y Ciro Guzmán -viejas y simbólicas figuras del sindicalismo ecuatoriano-, aprehendidos el pasado domingo en la madrugada con el supuesto cobijo del estado de emergencia. Se había amenazado con someterlos a la justicia militar para ser juzgados por delitos de subversión y agitación. Pero por la tarde, en la cita programada para revisar el caso de José Chávez bajo el recurso de habeas corpus, la alcaldía de Quito dictaminó que no habiendo existido orden de aprehensión, quedaba en libertad. Esto es importante aclararlo. Sus abogados habían demandado la inconstitucionalidad del estado de emergencia (que de privar permitiría detenciones sin previa orden), ya que el ejecutivo no había dado parte al Congreso nacional. Con su resolución, el alcalde sentó un precedente que le quitaba peso legal a la emergencia decretada la semana anterior.

El caso de Ciro Guzmán y Luis Villacís tomó otro rumbo pero tuvo resultados semejantes. El asunto se fue a las Cortes, pero los jueces civiles dictaminaron que no había delito que perseguir. Fuentes cercanas al Frente Patriótico señalan que el gobierno intentó desde un principio hacer distinción entre sus detenciones y la de Chávez, dándole una supuesta preferencia a este último en un intento de dividir a sus respectivas organizaciones. A Chávez se le llevó a la cárcel de lujo, destinada a los narcos y a los poderosos, mientras que a Villacís y a Guzmán los tenían presos en algún sitio desconocido pero más duro. La apuesta del gobierno parecía querer involucrar a los detenidos en supuestos delitos de terrorismo, asonada e incitación a la violencia. Villacís y Guzmán están asociados con corrientes "chinas" de la izquierda (el primero del Frente Popular y el segundo del Movimiento Popular Democrático), mientras que Chávez es militante del Partido Socialista y dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), filial de la famosa CIOSL, una fuerte organización internacional con 120 millones de afiliados en todo el mundo.

Trascendió también que el ejército se negó a atraer el caso a la justicia militar, y que fueron fuerzas especiales de la policía quienes practicaron las detenciones.

Que la justicia militar se haya negado a atraer el proceso, como lo demuestra la liberación dictada en un caso por la alcaldía quiteña y en otro por los jueces del orden civil, alimentó el rumor insistente de todos estos días: que el ejército no tenía una postura unificada en lo que se refiere al estado de emergencia decretado unilateralmente por el ejecutivo, a la conveniencia de desatar una represión generalizada, ni en torno a la figura de Mahuad.

En síntesis, el trago amargo que el gobierno ecuatoriano tuvo que pasar ante la fuerza de un movimiento popular que iba para más, le hizo recular incluso en las medidas económicas decretadas, y ya balbuceaba que el congelamiento de las cuentas de los ahorradores podía flexibilizarse para beneficiar a mayor número de personas. La percepción creciente es que el gobierno intentaba conservarse en el poder acercando a las clases medias y aligerando su postura represiva, en espera del desgaste de la movilización popular que tenía sitiado moralmente al país.

20 de enero

Sentado en medio del arroyo, bajo el puente de la avenida 10 de Agosto, en plena manifestación y bloqueo de calles para mostrar la fuerza del levantamiento popular que sacude a Ecuador, Antonio Vargas, dirigente de la Conaie y presidente del Parlamento Nacional de los Pueblos, precisa la postura de su movimiento en torno a la supuesta petición para que intervengan las Fuerzas Armadas. Dice Vargas:

Nosotros no le hemos pedido nada al ejército. Lo que hemos dicho a todos es que como ecuatorianos hagamos la unidad para un cambio total del gobierno. No queremos al parlamento corrupto: que se vaya. La corte debe disolverse y armar una nueva corte. Todo eso hemos hablado con claridad, pero con el pueblo. Entonces, nada más de compromiso con los militares. Lo que les decimos a los militares es que se posicionen: eso es lo que el pueblo ecuatoriano quiere hacerles ver. Siempre se dice que los militares están defendiendo la corrupción, el saqueo que algunos están haciendo aquí en el Ecuador. Si es verdad que son del pueblo, defenderán los derechos del pueblo ecuatoriano.

Para nosotros, una junta de salvación nacional es un gobierno de tres, cuatro, cinco personas de la sociedad en su conjunto. Y ésa, que gobierne. Es un derecho del pueblo ecuatoriano decir, es soberano, y tomar decisiones mucho más democráticas. Porque todo ese pueblo siente que debe haber un cambio. Es un gobierno transitorio pero de más largo plazo, para un cambio profundo. Porque tampoco queremos de aquí a tres meses unas elecciones para nuevamente entregarles el poder a los grandes corruptos que han robado a la patria. En eso no estamos de acuerdo. No me adelanto a decir cuánto tiempo puede llevar esto. El pueblo ecuatoriano sabrá decir cuándo. En Ecuador va a haber unidad, está habiendo. Todo el país está paralizado, aquí bajo este puente estamos haciendo una demostración ante el pueblo quiteño. Y el pueblo quiteño se está uniendo, más y más.

En ese mismo sitio, mientras las arengas coreaban y proseguían los tamborileos y exorcismos de los chamanes, que imprecaban "robaplatas Jamil, diablo Jamil, oscuro Jamil, chupacabras Jamil, surgido del infierno Jamil, muerte del pueblo Jamil...", con la multitud que salió del Ágora de la Casa de la Cultura después de una reunión que abarrotó el recinto con unos 14 mil representantes, Edwin Piedra, parte del equipo técnico de la Conaie, abundó en las precisiones de Vargas:

La lucha está rebasando lo que se pensaba. No solamente los sectores indígenas están conscientes, sino varios sectores de la población civil. Es una bomba de tiempo. La dirigencia tiene una alta responsabilidad. Tiene que canalizar la energía en acciones concretas para conseguir sus objetivos. La gente está muy enojada. Los que están apuntalando este gobierno son los militares, es la policía -porque ya no tiene respaldo de la sociedad civil, ya no tiene el respaldo de sus electores. El ejército, la policía, tendrán que pronunciarse y posicionarse porque si no, la gente rebasará la posibilidad de una lucha pacífica. Hasta ahora, se ha mantenido, pero después la gente va a querer tomar acciones mucho más fuertes, para que alguien diga algo. No pueden plantearle a la población que se calle, por agotamiento. Es mucho el esfuerzo que han hecho para venir a Quito. Son muchas las dificultades que resultan de la falta de alimentos para tantos (5 toneladas de arroz duran para tres días con una comida diaria). No pueden irse sin nada. Va a pasar algo -puede ser un desenlace fatal-, pero si se suma la totalidad del pueblo, no le quedará al ejército más que tomar una posición final porque si no, se convertirán en cómplices de un gobierno que maneja un alto grado de corrupción, sin la decisión política del primer mandatario de cambiar las cosas: hoy impera la injusticia, la impunidad.

La junta de salvación nacional la miramos como un gobierno transitorio que tendrá que transparentar su proceso, las decisiones, y ser legitimada mediante un plebiscito, donde el pueblo se pronuncie. La Constitución Política establece en su artículo primero que la voluntad soberana es del pueblo. Y que hay revocatoria de mandato. Cuando un gobierno no ha cumplido el mandato tiene que regresar al pueblo: que el pueblo decida sus equivocaciones.

Debe estar la sociedad civil, clara expresión de la voluntad popular, el sector indígena. Deben estar también los militares, que posicionen su real pensamiento de defensa de la patria. También los sindicalistas, la iglesia y los industriales honestos, porque esta patria es de todos, no sólo de los indígenas. No cerramos las puertas a ningún sector, hemos pedido que se confluya. Lo que queremos es reconstruir el país, igualdad y justicia para todos.

Esta junta de gobierno no puede ir sola. No estamos buscando tres salvadores de la patria, tres iluminados, tres seres divinos. Debe tener un consejo de gobierno y un conjunto de representantes. Eso van a ser los parlamentos populares, a todos los niveles, y que haya representantes de los gremios. No se trata de una imposición. Es democracia participativa, y de la base, desde las comunidades. Y que quienes no vengan desde la base, como los sectores empresariales, que sean una especie de "diputados funcionales", que vengan directo. Ellos tienen que decir algo en este país, no es exclusión, es reencuentro de los ecuatorianos. No se trata de robarse el país. Se trata de reconstruirlo.

20 de enero, tarde

Ecuador vivía ya para este momento dos semanas de tensión e incertidumbre contenidas. Hasta antes de que llegaran las organizaciones indígenas se creó el riesgo de no lograr limar las diferencias ni concretar acciones comunes entre tantos actores con diferentes maneras de abordar las acciones y con horizontes de lucha desiguales. Algunos analistas políticos y varios de los dirigentes involucrados en el levantamiento coincidían en señalar que la espera tuvo el efecto inmediato de desmovilizar las posibles simpatías que el levantamiento podría convocar entre quienes ansían una fuerza a la cual sumarse. Pero los bloqueos carreteros continuaban paralizando a casi todo el país y el paro petrolero podía incluso lograr el desabasto de las distribuidoras para el fin de semana, cuando se agotaran las reservas, como predijo Fernando Villavicencio, del Comité de Empresas de Trabajadores Petroleros (CETAPE): "Si esto ocurre, puede paralizarse el transporte privado pero también el público, aunque los sindicatos transportistas, a diferencia de lo ocurrido en julio pasado, decidieron desde la cúpula no sumarse a las movilizaciones". Y no es que a las bases del gremio les faltaran ganas o motivos de lucha, pero estaban cansados de la traición de sus dirigentes y no veían salidas. Un viejo taxista de cachucha y bigote blanco, mulato y delgado, comentaba enfureciéndose más y más: "El guapo de Mahuad dijo en julio: estos taxistas, qué se creen. Cómo es posible que alguien que estudió en uno de esos sitios tan importantes donde se cultivan cerebros se exprese así de los que trabajamos todo el día. Gente como él nomás mira las cabezas pero no ve el corazón. Todo lo que se dice de Mahuad es cierto y más, pero con perdón, dispensen, a nuestro dirigente, un mono de Guayaquil, le han dado las llaves de un Mercedes. Ni siquiera está a su nombre, no es tan bruto el cojudo ese, está a nombre de su hija. Pero averiguamos. Tenemos la fotoscopía del recibo. Y luego nos reclama que por qué andamos averiguando". Otro taxista, de una cooperativa del sur de Quito, relataba: "Ahí en el sur ya no puedo circular. Los estudiantes tapan una calle y tiene uno que dar vuelta y luego llegan los chapas, la policía, y la desbloquean y entonces tapan otras. No me quejo, me gusta, en los mismos barrios de Quito y Guayaquil la gente está poniendo barricadas, porque sabemos no dejarnos, pero no es suficiente. Éste no cae. Ya estoy harto de este país de mierda, yo creo que me voy al extranjero, en Europa tengo un hermano que me consigue un trabajo". No es entonces gratuito que la pinta más recurrente por todo Quito sea: ...caerá Mahuad? y2k...

Hay quien afirmaba que no se trataba de la acumulación de fuerzas de una izquierda amplia con varios años en la brega, sino su prueba final: si este levantamiento no lograba tirar a Mahuad, se avizoraría un periodo de negociación por separado con los diferentes sectores, y había -hay- indicios de que el gobierno, con el respaldo de Washington y las agencias internacionales de desarrollo, tiene todo para comprar dirigencias o para engatusarlas a contrapelo de sus bases, que era la queja contra los líderes transportistas.

Si Mahuad caía, decía la gente, el reto era acuerpar a todos los sectores para emprender la reconstrucción de la estructura del poder político con propuestas económicas viables para un país en bancarrota absoluta.

El asunto final que a ojos de muchos resolvería estas inquietudes era la esperanza de lograr la unidad, no sólo en las demandas (en las que casi todos están de acuerdo), ni siquiera de las acciones, sino en el horizonte de lo factible. Y no todos veían que más allá del entretejido fino de las pugnas, de los intereses y los elementos tangibles que pudieran acuerpar a la oposición ecuatoriana o al campo más audaz de la desobediencia civil que crecía y crecía con la ola de la utopía, lo importante era que se renovaba la posibilidad, y que ésta tenía voz tangible.

Después de la enorme marcha del 20 comenzó a mirarse como más factible una verdadera unidad de la oposición ecuatoriana con el acercamiento de las dirigencias del Frente Patriótico de Unidad Nacional y el Parlamento Nacional de los Pueblos, lo cual hacía posible la redacción de declaraciones conjuntas y una Comisión de Coordinación con representantes de ambos campos.

El Parlamento Nacional de los Pueblos tenía -y tiene- como motor a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en su origen un espacio de encuentro para muchas organizaciones indígenas, sin duda un referente nacional y latinoamericano muy importante desde su creación en 1986, y a la llamada Coordinadora de Movimientos Sociales: sectores petroleros, de comerciantes minoristas, de campesinos y de afiliados al seguro social campesino, comunidades de base y grupos barriales. El presidente actual de este Parlamento popular es una de las figuras más interesantes de la emergente sociedad civil ecuatoriana: monseñor Luna, obispo jubilado con un fuerte ascendente entre los sectores progresistas de la iglesia católica y el pueblo. Además, Luna tiene gran ascendencia en Cuenca, uno de los espacios más autogestivos de todo Ecuador. Para ese momento todo Cuenca estaba paralizado, y ahí, las autoridades de la ciudad y el cantón estaban con la gente.

El Frente Patriótico de Unidad Nacional agrupaba -agrupa- a los sindicalistas del sector privado y algunos del sector público: en este espacio está la CEOSL -ligada a la ORIT-CIOSL-, pero también el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, identificado con el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador y el Movimiento Popular Democrático, llamados despectivamente "los chinos", pero también organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin), que cuenta con uno de los dirigentes más respetados en su medio: Pedro de la Cruz.

Estos dos grandes espacios tenían un horizonte actual de lucha muy semejante, coincidiendo en plantear la destitución de los tres poderes y la posibilidad de un programa que lograra un puente de transición a un nuevo gobierno democrático y a un proyecto de país de raíz popular, sin las componendas del gobierno de Mahuad. Coincidían también en su sensación de que esto sería posible sólo con una fuerza unitaria y sostenida. Lo trágico sería, afirmaban, que no se alcanzaran a remontar, en los discursos de sus dirigencias, la descalificación, la crítica y quejas mutuas. La esperanza creciente era que, para las bases, este movimiento era desde su nacimiento unitario. A estas bases las entretelas de las dirigencias no los desvelaban en lo que significa retomar voz. En todo caso el reto de unidad era inescapable.

Mientras tanto, desde las provincias siguieron llegando los reportes de acciones y paralización de carreteras.

En Loja todas las vías seguían paralizadas. En Asuay se realizó una marcha de 30 mil personas, reconocida incluso por la prensa local. Todas sus vías permanecían bloqueadas. En la provincia de Cotopaxi, 20 mil quichuas bajaron de los páramos y tomaron Latacunga en una marcha por toda la ciudad. En Cañar hubo grandes marchas en las capitales cantonales. Tan sólo en Tambo se realizó una marcha con 4 mil indígenas. Se bloquearon todas las vías que unen las provincias de la sierra y costa. En Chimborazo toda la provincia se paralizó, desde Chunchi, Alaús, Tixan, Guamote, Pallatanga, San Juan. En el sector de San Andrés el ejército intentó impedir que la gente bajara a Riobamba con gases y disparos. Ángel Quimzo resultó herido de bala y continuaba desaparecido. En Tungurahua 5 mil personas de Chibuleo, Quisapincha, Salasaca, todos quichuas, más sociedad civil, marcharon a pesar de las amenazas de fuerte represión. En Cayambe se realizó una marcha y una concentración de miles de personas. Las vías se mantuvieron bloqueadas. En Moncayo, se mantuvo un bloqueo de vías que cerró totalmente las provincias del norte. En Imbabura toda la Panamericana y las vías interprovinciales se mantuvieron cerradas. Grandes camiones con productos que van hacia Colombia quedaron inmovilizados por los bloqueos. Ocurrieron marchas en Otavalo e Ibarra. En Carchi, provincia fronteriza, las vías se cerraron también. La frontera no tenía circulación alguna.

En Morona Santiago, todos los cantones estaban levantados; se realizaron marchas y bloqueos en todas las carreteras. En Pastaza hubo grandes movilizaciones. Se sumó una campaña de recolección de firmas de respaldo popular al desconocimiento de Mahuad. En Napo continuaba el levantamiento desde el 15 y seguía sesionando su parlamento provincial. En Sucumbíos todas las vías continuaron cerradas. Hubo una gran marcha en Lago Agrio.

En Guayaquil hubo una movilización multitudinaria con antorchas; unas 40 mil personas vociferaron contra todos los que desde sus carros tocaban el claxon para demostrar su apoyo a Mahuad. La tensión crecía y en Guayaquil hubo algunos enfrentamientos a golpes.

En Quito, numerosos contingentes indígenas, sindicales y barriales sitiaron el recinto del Congreso Nacional hacia las seis de la tarde. Toda la noche velarían ahí pese al fuerte dispositivo de seguridad policial desplegado con alambre de hojas de navaja y cajas de explosivos para intimidar a los manifestantes. Los grupos se desplegaron en torno a la manzana y no dejaron salir a nadie, ni del Congreso ni de los edificios aledaños. Fueron momentos difíciles en que parecía que el arrastre de la multitud iba a producir enfrentamientos entre la población. Quienes intentaban salir eran devueltos, entre risas y empujones afables, y la gente les escupía buches de agua, les pintaba la cara con betún y en algunos casos los manteaba. El equilibrio entre la irreverencia popular y el hostigamiento pendió de un hilo, empujados por los personajes con máscara de changos y otros animales que en las fiestas populares son quienes llaman al desorden, al gesto sexual y al abandono. Incluso Antonio Vargas recibió también su dosis de agua y bromas.

21 de enero

8:30. Los contingentes, a la voz de ¡civiles, civiles!, dieron paso franco a todos los que habían permanecido en el interior de oficinas y habitaciones y entonces la multitud cerró el cerco. Brincando el alambre y con la fuerza de miles tomaron sin incidentes el recinto parlamentario. Los efectivos de seguridad no reprimieron. El capitán César Díaz, al mando de uno de los pelotones, comentaba: "Estoy muy emocionado y por supuesto estoy con este levantamiento popular, porque nosotros también sentimos la pobreza y el desprecio. No importa morir dos veces, una como hombre y otra por grandeza".

Desde ese momento y durante todo el largo día, grupos de personas se arremolinaron en torno de algunos establecimientos de electrodomésticos para ver por televisión los sucesos. La gente gritaba de gusto, comentaba con quien se dejara, en los bancos y en los expendios, su repudio al gobierno de Mahuad y a los corruptos, y desde los carros, los puestos callejeros, las fondas y los comercios, las radios permanecieron encendidas.

10:30. Algunos piquetes de sindicalistas e indígenas lograron posesionarse del Palacio de Justicia de la Nación, que quedó a cargo de algunos contingentes de la CEOSL. En pocos minutos, el pueblo tomaba también el Ministerio de Energía y Minas, la Contraloría de la República, y comenzaron a organizarse guardias populares para resguardar las instalaciones. Durante todo el día quedarían las guardias cobijadas por carteles de cartoncillo pintados con plumón con una frase recurrente: "Tomado para el pueblo".

En la azotea del Congreso Nacional comenzó a ondear, junto con la insignia ecuatoriana, la huipala: una bandera arcoíris que simboliza las nacionalidades indígenas de Ecuador. La gente coreaba: "No queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana".

11:00. Sesionó por primera vez el Parlamento Nacional de los Pueblos en el recinto del Congreso, con la presencia de los 44 delegados de las 22 provincias ecuatorianas que desde días anteriores habían deliberado lo que hoy se anunciaba al mundo: una declaratoria en la que se nombraba una Junta de Salvación Nacional, que entre vivas, gritos, consignas y aplausos de los presentes proclamaba al coronel Lucio Gutiérrez como presidente, a Antonio Vargas como presidente del Parlamento popular y a Carlos Solórzano Constantine como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los tres integrantes de este gobierno transitorio darían a conocer una declaración de diez puntos entre los que destacaban el inicio de un diálogo permanente multicultural en un estado único pluriétnico y pluricultural, el rechazo a cualquier empresa que predara los recursos naturales poniendo en peligro la sustentabilidad del país, y el rechazo a la base militar estadounidense en Manta y al arraigo de los principales saqueadores de la nación.

12:00. El tránsito en las avenidas se mantuvo en circulación, si bien por la mañana algunos taxis fueron agredidos con palos al grito de "traidores", pues los transportistas no se habían sumado al paro. En el barrio turístico, la gente estuvo al pendiente de las noticias, pero la vida siguió su rumbo y los puestos callejeros de artesanías, los cambiadores de dólares, los restoranes y las tiendas de curiosidades, las agencias de viajes que ofrecen excursiones arriesgadas a las islas Galápagos, a la Amazonia o alguno de los volcanes, continuaron haciendo negocios. Comenzaba a propalarse la noticia de que un grupo de mandos medios se había posicionado frente al movimiento popular y lo apoyaba incondicionalmente. El expresidente del Congreso acusó de sediciosos a los oficiales e instó al Parlamento a sesionar en Guayaquil para una sesión extraordinaria.

Todo el bloque de parlamentarios del Partido Izquierda Democrática (de la II Internacional) renunció en pleno. El diputado Julio Novoa, representante de su partido, declaró: "Si el pueblo pide que nos vayamos a la casa por haber fallado, como congresistas elegidos por ellos tenemos que obedecer el mandato popular".

13:00. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en voz del ministro de la Defensa, general Carlos Mendoza, hizo un pronunciamiento público: "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su estructura y en sus mandos están monolíticamente cohesionadas frente a los graves problemas que vive la nación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional demandan al presidente de la República, el mismo que tiene conocimiento de la gravedad de la crisis, tome una decisión constitucional urgente, basado en el marco jurídico, que propenda a preservar la tranquilidad en el país y evite el aislamiento internacional de la nación. La institución militar y la policía nacional defienden y respaldan el sistema democrático amén de lo que establece la Constitución vigente. Además los mandos militares y policiales exhortan al personal militar y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los movimientos indígenas y de clase a deponer actitudes que dificulten la búsqueda de medidas constitucionales, en beneficio de las diligencias y pronunciamientos del pueblo. Las mismas que serán legitimadas y respaldadas por las Fuerzas Armadas en el marco constitucional, ya que será la voluntad popular de la mayoría de los ecuatorianos quien decida los destinos de la nación".

14:00. En la sede del Congreso Nacional una multitud realizó un mitin mientras se ponían barricadas para impedir que las fuerzas de seguridad retomaran el edificio. Un joven indígena arengó a la multitud entre las voces de todos que gritaban y gritaban: "Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se ahueva, carajo". Pero en un hueco del aliento de la gente, pudo decir: "Ya sentíamos desde que el miércoles apareció un arcoíris alrededor del sol que nuestra huipala ondearía junto con la bandera ecuatoriana. Porque hoy hemos revocado el mandato del presidente, porque somos como una gota de agua que lleva años escurriendo la roca. Hoy hemos rajado esa roca. Somos una gota de agua". Hubo sorpresivamente un revuelo entre los más alejados: de entre la multitud surgían varios oficiales del ejército, pero en vez de que la gente los agrediera o les temiera, se mezclaban entre todos y cruzaban hacia el recinto legislativo. Habían estado reunidos en la sede del Partido Comunista, justo enfrente, y traían alguna diligencia para el Parlamento de los Pueblos. Era extraña la sensación de verlos juntos, como quizá nunca antes, pero los ecuatorianos "se plenaban" y aplaudían: "arriba los militares honestos", gritaban como una marea que iba hasta los extremos y regresaba al silencio.

Muchos traían radios portátiles para seguir los acontecimientos, y mientras la gente comenzaba a caminar hacia el centro para acercarse al Palacio de Gobierno, un rumor, surgido de los radioescuchas, permeó entre los presentes: "Los altos mandos se entrevistaron con Jamil, van a declarar".

15:00. El general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, salió de su entrevista con el presidente y declaraba a los medios: "Le hemos dicho al presidente de la República que le hemos retirado el apoyo de las Fuerzas Armadas; le hemos recomendado que renuncie, es todo". Ésa fue la señal para que la multitud se volcara al Palacio. Comenzó a subir la gente por el viejo embaldosado de la calle Guayaquil. Todos se extrañaban de no topar con los cercos de alambre de navajas desde las primeras calles aledañas a la plaza central. Los habían retirado. Quedaban los restos de los fuegos humeantes por la mañana para bloquear las calles con llantas prendidas. Todo mundo subía por la cuesta silencioso. Comenzó a sentirse la tensión. Al cruzar Cuenca se vio el primer cerco de policías con cascos, escudos de plástico y rifles lanzagranadas. Había también algunos militares con armas de alto poder. Al llegar a Espejo la gente comenzó a enardecerse y les gritaban a los "chapas". Alguien, prudente, impidió que algunos cogieran piedras: "No les tiren, tranquilos". Un segundo antes de las primeras granadas lacrimógenas la gente comenzó a correr. Pegados a la pared, algunos gritaban buscando los quicios. Pero hubo unos minutos de calma y la gente retomaba sus posiciones. De nuevo seis granadas retumbaron en las paredes de piedra. La gente corrió de nuevo, algunos tropezando, otros caminaban pegados a los muros. Por unos segundos todos en la calle Guayaquil pensaban que los soldados estaban tirando, que eran balas, y la confusión hizo que muchos cayeran y fueran pisados en la huida. Algunos entraban a los quicios de los hoteles, otros más al umbral de un cine abandonado. Los más jóvenes retomaron sus posiciones. Se trataba de ver a los policías y soldados frente a frente, aunque fuera a la distancia. La gente comenzó a dispersarse pero ya otras personas que trepaban la cuesta los sustituirían. Toda la tarde continuará ese ir y venir entre la gente y la policía que disparaba bombas lacrimógenas.

A la gente le extrañaba que todavía estuviera cerrado el paso. La mayoría no sabía que Jamil había decidido no renunciar y comenzaba a manejar en los medios la versión de que se trataba de una asonada militar. "Si están empeñados en tomar el poder por golpe militar, que tomen el poder por la fuerza", dijo.

18:00. Después de que trascendió que Jamil había desalojado el Palacio de Gobierno y estaba refugiado en "alguna casa en el área de Quito" (parecería que los militares impidieron que lo lincharan y que por eso cerraron el paso a la plaza por la tarde; después se supo que fue en esos momentos en que lo sacaron en una ambulancia a una base militar, unos dicen que a aprehenderlo, otros que a darle viada, otros que a cocinar su enroque con Noboa), el coronel Lucio Gutiérrez llamó a todo el pueblo quiteño a "caminar hacia el Palacio de Gobierno y mostrar la voluntad popular". Sumándose a quienes se habían mantenido en las inmediaciones de la plaza principal, miles de quiteños y todos los llegados de las provincias comenzaron a empujar hacia el Palacio. Encabezaba un carro con algunos efectivos armados leales a la nueva Junta. Al llegar adonde estaban los cercos, se retiraron los mismos policías y soldados que unas horas antes impidieran el paso y la gente comenzó a inundar la plaza. Algunos altos mandos y mandos medios conversaban en las cercanías del edificio. La Junta arribó en medio de la gente que ya trepaba a los postes, a las fuentes y al Monumento de la Independencia. La Junta ingresó al Palacio y saludó desde los balcones. Estaban con ellos algunos altos mandos del ejército y era sólo con gestos que arengaban a la multitud, que comenzó a trepar los barandales. La imagen más extraña y simbólica del momento fue que los carros de asalto servían como plataforma para que la gente trepara, y viera, y se riera y gritara una y una y otra vez: "Ecuador, Ecuador. Gutiérrez, Gutiérrez; únete pueblo, únete a luchar, contra este gobierno, antipopular". "Banqueros y empresarios, hijoeputas mercenarios, con la plata de los pobres, se hicieron millonarios." Después, lo más extraño de toda la jornada: los militares que saludaron en el balcón, junto a algunos delegados provinciales y miembros civiles del que se pensaba sería el nuevo gobierno ecuatoriano, bajaron a la plaza a platicar con la gente. Se entremezclaron y gozaron del día más emotivo de estas dos semanas de movilizaciones. Todo parecía indicar, pese a lo que remachaban los medios, que en este levantamiento popular pacífico, casi sin heridos en todo el país y ni un solo muerto, el ejército decidió obedecer al pueblo.

Es cierto que fueron horas de espera para la multitud mientras en el interior del Palacio la Junta y los altos mandos del ejército discutían acaloradamente, aunque se suponía que en términos cordiales. Pero Noboa ya llegaba apresurado de Guayaquil y las noticias, enfrentadas unas con otras, no se ponían de acuerdo si todas las Fuerzas Armadas estaban con la Junta o si había algunos que pugnaban por otra salida, la más previsible, la de apoyar al vicepresidente Noboa para que tomara el poder. Era una confusión tal, que nadie creía nada más que lo que veía.

22 de enero

En horas de la madrugada del sábado, sufrió un vuelco el resultado del pacífico levantamiento popular que tiró a Jamil Mahuad y que instaló una junta cívico-militar transitoria en espera de un plebiscito que decidiera el rumbo de Ecuador. A las siete de la mañana los ecuatorianos despertaron con la noticia de que el vicepresidente Gustavo Noboa asumía con todas las formalidades el cargo de la presidencia, santificado por la derecha del Partido Social Cristiano, por los empresarios y por la totalidad de las Fuerzas Armadas. La Junta de Salvación Nacional había durado tres horas.

Hacia las 11:50 del viernes, una vez que la Junta de Salvación Nacional logró penetrar y sesionar dentro del Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo, el general Carlos Mendoza, ministro de Defensa del gobierno de Jamil Mahuad y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue proclamado parte de la Junta en sustitución del coronel Lucio Gutiérrez, líder visible de los militares que apoyaron el levantamiento popular, quien declinó a su favor. Gutiérrez dijo en ese momento: "Con gusto cedo mi cargo al general Mendoza, en aras de la unidad de las Fuerzas Armadas y no queriendo ocupar un cargo que por rango, no me corresponde. No me mueve ambición alguna, ya he cumplido con mi deber histórico de estar del lado del pueblo". Al asumir el cargo con los otros dos miembros de la Junta -Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y Antonio Vargas, dirigente de la Conaie y presidente del Parlamento de los Pueblos-, el general Carlos Mendoza, ante pregunta expresa de la prensa preocupada por las garantías individuales, declaró: "No vamos a ser nosotros quienes coartemos la libertad de expresión del pueblo ecuatoriano y más ahora después de haber respetado la voluntad popular. Es más, desde este momento, queda derogado el estado de emergencia". Hoy, entre las primeras medidas del gobierno de Noboa estaba mantener la dolarización y su tipo de cambio con el sucre, continuar con el estado de emergencia y mantener el orden constitucional.

Pero la confusión comienza aquí porque fue el propio general Mendoza quien se puso a disponibilidad de Noboa, y a fin de cuentas respaldó la salida de deslegitimar a la Junta y entronizar al hasta ahora vicepresidente.

Después correrían las versiones de que el ejército en pleno había traicionado a los indígenas, o que los militares le propusieron a Mendoza un gobierno sólo militar, o que le torcieron el brazo entre el Club Internacional de Banqueros y Empresarios y el Departamento de Estado (que sintomáticamente sólo se nombra así, sin especificar de qué país. El Departamento de Estado del mundo, pues).

Corría el rumor de que el resto de la Junta y un número indeterminado de simpatizantes estaban en el Congreso y seguían tomadas las sedes de algunas oficinas gubernamentales y el Palacio de Justicia, pero todas las inmediaciones se mantenían aseguradas por elementos de la policía y el ejército, ahora sí armados hasta los dientes, con barricadas de sacos rodeando toda la loma que conduce a la plaza y francotiradores en todos los techos. Parecía que esperaban un contragolpe fuerte, armado y crucial que nunca ocurrió. A las 8:30 de la mañana, la esposa del coronel Lucio Gutiérrez denunciaría por Radio La Luna que un operativo militar lo detuvo por la mañana al igual que a los coroneles Fausto Cobos y Jorge Brito.

Cómo explicar este giro.

Una versión es que los altos mandos del ejército se sumaron con la ola del movimiento para derrocar a Mahuad, aprovechándose del llamamiento que les hicieron los mandos medios, pero maniobraron para posicionar a Noboa, a último minuto.

La otra versión es que las conversaciones entre la oficialía de las Fuerzas Armadas efectivamente logró aglutinarlas de parte de la gente, pero que las presiones internacionales, sobre todo la de Washington y las agencias financieras internacionales, las obligaron a este golpe de timón "constitucional".

Otra versión era que los militares tenían un consenso de apoyar a las fuerzas populares para derrocar a Mahuad, pero no para lo que seguía, y lo que habría seguido era un gobierno popular, transitorio si se quiere, pero claramente un cambio radical en un sentido contrario a los intereses de Estados Unidos y el FMI.

Pese a lo oscuro del resultado, hay varios frutos que los ecuatorianos comienzan a valorar y que serán parte de la memoria común que queda de estos días. Quienes hablan de un golpe militar olvidan o encubren que un levantamiento popular, muy comprometido con una postura pacífica, logró paralizar el país a partir de decisiones tomadas de abajo hacia arriba en las 22 provincias. Este movimiento pudo convocar a una oficialidad sensible y responsable, considerada heroica por derrotar a Perú en el río Cenepa, que le apostó a obedecer la voluntad popular, insistiendo en dialogar con los altos mandos todo el día de ayer, llamando a la unidad de las Fuerzas Armadas y a que se pronunciaran en favor de la gente, por la revocación del mandato. Les hicieron entrega de un cargo popular y no desconocieron su autoridad militar. La declaración de Fausto Cobos, hoy exdirector de la Escuela de Guerra, hecha en medio del remolino que comenzaba a tomar vuelo a la hora en que el movimiento tomaba el Congreso, no deja duda:

La oficialidad me conoce. Soy un soldado institucional, disciplinado, jamás he sido arribista. He venido a conversar con el coronel Lucio Gutiérrez porque soy su amigo, su compañero y su superior. Le he dicho que le demos una oportunidad a nuestro mando militar para que tome las decisiones adecuadas para que las Fuerzas Armadas estén en la línea que deben estar, que es justamente estar con su pueblo. No me envía el Comando Militar. Toda la Academia de Guerra a la cual yo comando me pide que asuma esta responsabilidad. Y nuestros subordinados son los jueces de nuestras acciones. Por eso pido a todos mis compañeros de armas que eviten el enfrentamiento entre soldados y eviten el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas que están en una lucha política con objetivos lícitos. Yo participo de eso. El país entero se da cuenta que el sector indígena es un sector importante que ha sido rezagado a lo largo de la historia y que tiene que tener un espacio político en este país. Tiene que tener un espacio en las decisiones trascendentes. Respeto la jerarquía militar. Pero debemos conversar con ese mando para que se nos escuche.

Hoy, el sueño ecuatoriano de una democracia popular se sumergió de nuevo en los ríos subterráneos. Casi toda la gente desapareció del Prado del Arbolito y sólo los restos de los palos quemados y el olor a verdura pasada y un poco de lodo quedaban mientras los grupos trepaban a los camiones, amarraban bultos y una que otra asamblea transcurría bajo unos toldos azules y rosas. Se les veía pensativos, pero al fin y al cabo habían tirado al Jamil. Era muy pronto para conocer el desenlace de una historia que a Washington y a los empresarios ecuatorianos les repugnó por tan contraria, por tan subversiva. Los Parlamentos seguirán sesionando y ya se verá, más pronto que tarde.

Pero ayer, mientras los gases continuaban atronando en la calle Espejo, dos payasos bajitos, bien lumpen en sus modos y su ropa, reunían a unos cuarenta curiosos que paseaban por el parque de la Politécnica, con un sketch que más o menos iba así: "Oye vos, Jamil, qué me ofreces. Te ofrezco un plato de arroz con plátano frito. Pero qué me estás dando, vos, éstos son orines de perro. Sí pero imagina que son arroz y platanitos y ya nos iremos entendiendo. Ni loco, mejor te vas a la mierda". Y en el lago algunas parejas quichuas remaban por primera vez en lanchas alquiladas.

23 de enero

Garabombo ha vuelto a ser invisible. Ofreciendo una última enseñanza de dignidad, los quichuas, shuar, achuar, otavalos, saraguros, cañares, cholos, quichuas amazónicos y tscháchilas que junto con los movimientos sociales situaron en el ojo del mundo su existencia irrenunciable, se evaporaron mágicamente. Recorriendo los vericuetos misteriosos de Quito retornaron a los páramos y montañas, a los pajonales y la selva, habiéndoles asestado a los poderes económicos mundiales un golpe frontal. ¿Cómo que los indios? ¿Cómo que en Palacio? ¿Cómo que una revolución?

La ola fue tan fuerte que, al quebrarse, no tocaba que se quedaran por ahí en la mediatización o el enfrentamiento si sus exigencias habían sacudido ya a los administradores mundiales y sus burócratas le daban cuerda al ruiseñor mecánico y obediente, disfrazado de "constitucional", que despachaba en Palacio. El vivo y rebelde retornaba a la resistencia desde las comunidades. Antonio Vargas, el dirigente amazónico que por un instante recorrió las pantallas de televisión mundiales con un breve discurso en quichua como parte de una triunfal rebelión indígena y social, había dicho: "Ésta es una revolución sin sangre, es una espiritual, humana".

El triunfo ocurrió. La brevedad de su despliegue no cancela la sacudida global que les puso a los organismos financieros internacionales y a las agencias de ayuda técnica -esas mismas zarandeadas por la desobediencia civil que desencadenó la batalla de Seattle- empeñadas desde hace décadas en hacer de Ecuador "un experimento del desarrollo", la Costa Rica de América del Sur. Deben haber estado furiosos también los militares estadounidenses que de acuerdo con su geopolítica instalan bases en Ecuador desde donde adiestrar contras y lanzar eventuales ataques aéreos contra Colombia, tornándola, de facto, la Honduras de la región.

El significado de la rebelión indígena y popular era tan contundente que Peter Romero, encargado de Asistencia Técnica del Departamento de Estado estadounidense, exembajador en Ecuador, balbuceante y alterado, amenazaba desde horas antes de la toma del Palacio de Gobierno al responder la entrevista que le hizo Francisco Herrera Araúz en Radio La Luna, de Quito:

Estados Unidos rechaza las acciones de aquellos que han ocupado el Congreso Nacional de Ecuador y que buscan establecer un régimen no constitucional. Sus acciones son ilegales y completamente contrarias a la profesión firme y unida de las naciones miembros de la OEA contra los cambios no constitucionales de gobierno. Rige una ruptura en el orden constitucional ecuatoriano. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía del Ecuador, no obstante su rango personal, tienen la responsabilidad de preservar el orden público y defender la Constitución. El pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional anticipan que las fuerzas públicas cumplan con su responsabilidad. Queremos recordarles a todas las partes que no atenten contra la viabilidad del gobierno constitucional de Ecuador, bajo cualquier pretexto, porque tendrán consecuencias desastrosas para todos los ecuatorianos. Cualquier régimen que surja de tal proceso no constitucional, se encarará con el aislamiento político y económico, así trayendo una miseria aún peor encima del pueblo del Ecuador. Es decir que el primer paso es esta reunión de los donantes en París que está suspendida debido a los acontecimientos en el Ecuador.

La decisión de quedarse o renunciar es del presidente mismo, pero el orden constitucional puesto por toda la política nuestra así en el hemisferio no solamente en Ecuador pero en todos los países del hemisferio -y no cuenta sólo Estados Unidos en eso, porque hablamos del protocolo de Washington y la declaración de Santiago- procura este orden constitucional y requiere una reunión entre los cancilleres para tomar una decisión en contra de regímenes no constitucionales, es decir que no es Estados Unidos sino todos los países del hemisferio.

Nosotros respaldamos el orden constitucional, una política bastante sencilla pero no estamos solos en eso. Colombia, Brasil, Chile, México, Argentina, hasta el momento han denunciado la presión por parte de los manifestantes al gobierno para establecer una junta. Esto sería un desastre para el país.

La salida tiene que ser constitucional. Es más, en ningún país del hemisferio las Fuerzas Armadas tienen el papel de determinar quién es el presidente o no. No en Paraguay, tampoco en Guatemala, México, Colombia o Argentina, ni tampoco en el Ecuador. Al momento que este proceso pase fuera de los parámetros constitucionales nosotros tendremos que volver a considerar un fin de la asistencia técnica y de los préstamos internacionales también.

En estas circunstancias, una de las enseñanzas de la rebelión indígena y social ecuatoriana es que las luchas nacionales de liberación logran repercusiones globales insospechadas sobre todo si están tejidas tan desde la base, pero su solución no puede ser sólo nacional. Seattle se torna un referente inescapable.

La otra enseñanza que, cambiando de tono o expresada con frases diferentes, repetían hoy los ecuatorianos es aquella voceada alguna vez allá en los años veinte por una dirigente quichua de la Federación Ecuatoriana Indígena, la legendaria FEI, que sigue en la memoria de muchos por acá: "Somos como la paja del páramo, que cuando se quema vuelve a brotar".

Breve alcance planetario

Entre el 6 y el 22 de enero de este año, un levantamiento indígena, sindicalista y popular sacudió los cimientos del tejido social ecuatoriano y, revocando el mandato del presidente Jamil Mahuad, logró instalar durante unas horas una junta cívico-militar.

En este extraño episodio de la historia reciente de la región, resalta que un nutrido grupo de mandos medios de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se haya sumado al levantamiento. Su generosidad -en un intento por no sumir al país en un baño de sangre- los llevó a instar a sus altos mandos a que apoyaran las reivindicaciones del movimiento emergente.

El júbilo no era sólo haber derribado a Mahuad y tener en las manos un gobierno popular que esperaba ser legitimado en los próximos días, sino que todo había transcurrido casi sin sangre. La voluntad pacífica del movimiento quedaba más que acreditada aunque en Guayaquil, donde las manifestaciones enfrentaron una represión más aguda, el saldo fuera de 19 heridos y 2 muertos ultimados por los ocupantes de una camioneta roja que cruzó una manifestación como la ráfaga de sus metralletas para luego desaparecer.

Pero en las horas de sueño de una sociedad que celebraba el triunfo en todos los rincones de un país que se había paralizado en sus 22 provincias -por decisión consensada paso a paso desde la misma base social en asambleas populares de la comunidad al cantón, a la provincia, hasta el nivel nacional-, Carlos Mendoza renunció a la Junta, pidió su disponibilidad y avaló que otros militares respaldaran al vicepresidente Gustavo Noboa para presidir Ecuador con el beneplácito y la santificación de la oligarquía ecuatoriana.

Breve como fue, el triunfo del levantamiento popular ecuatoriano tuvo alcance planetario. Estados Unidos y el Club Internacional de Empresarios, Banqueros e Industriales cuya administración central recae en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multilaterales de "asistencia" se jalaron cabellos y rasgaron vestiduras. Sus políticas de "feriado bancario", su esquema de dolarización y sus planes geopolítico-militares habían estado en el bote de basura.

Quienes durante estos episodios y después de consumada la entronización de Noboa por un congreso legislativo que sesionó -qué imagen- en la Cámara de Comercio de Guayaquil, explicaron los hechos invocando la figura de un golpe militar, olvidan que el levantamiento fue sumando la participación directa de múltiples sectores de la sociedad empobrecida.

Crecía por horas la indignación ante la figura de un presidente que en dos ocasiones anteriores -marzo y julio de 1999- se había visto impugnado por levantamientos populares con los que se comprometió a crear mesas de diálogo y a reformar aspectos cruciales para la supervivencia de la mayoría. El clamor era que cumpliera o se fuera.

El levantamiento no sólo contó con la fuerza del Parlamento Nacional de los Pueblos (conformado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y la Coordinadora de Movimientos Sociales); la responsabilidad la comparten con el Frente Patriótico de Unidad Nacional (por extrañas razones, bastante ausente de las crónicas y notas de agencias que cubrieron los sucesos de enero). Dos pistas que aunque nunca llegaron a coordinarse a nivel de cúpulas y que tenían programas semejantes, sumaron la fuerza de sus bases que tenían borradas todas las divergencias.

En el último año las condiciones de vida de los ecuatorianos se deterioraron a niveles impensables. A una semana del anuncio de la dolarización la inflación se triplicó. Fue enorme la angustia de los ahorradores cuyas cuentas se mantienen congeladas, al ver que no podían disponer de sus ahorros y que su dinero no valdría nada en caso de que algún día pudieran cobrarlo en algo más que bonos especiales emitidos por el gobierno.

Si la cifra de 60 % de la población en extrema pobreza no es suficiente, quizá el chiste generalizado que acompañó a Mahuad a su defenestración añada algunos signos. "Te tengo una noticia buena y una mala", repetía la gente. "La buena es que el Jamil sí cumplió en eso de la creación de empleos. La mala es que los creó en España, en Bélgica, en Francia y en Estados Unidos." En los últimos dos años ha emigrado cerca de un millón de ecuatorianos, de una población de 12.6 millones.

Que el Departamento de Estado Norteamericano y los encomenderos de los diversos países amenazaran en defensa del "orden constitucional" al efímero gobierno con un bloqueo económico y un aislamiento político semejantes a los de Cuba tiene sus razones.

El 12 de noviembre de 1999 Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo por 10 años para que "en el marco de la lucha contra el narcotráfico", los militares estadounidenses hagan uso de la base aérea de Manta, las instalaciones portuarias e "instalaciones relacionadas con la base o su vecindad", gozando de inmunidad diplomática y paso franco a la importación y exportación de "productos, equipos, materiales, provisiones y otros bienes". Con ese enclave, Estados Unidos logra un control estratégico de la región y se posiciona para lanzar eventuales ataques a las fuerzas rebeldes en Colombia, entrenar paramilitares y vigilar los pasos interoceánicos en toda el área. Adolfo Pérez Esquivel relata su visita a Manta: "Ya en la mar navegamos prácticamente al lado de una nave de guerra de Estados Unidos, con los misiles en posición de presentación para la entrada al puerto de Manta. Es evidente que semejante poder de fuego no era para combatir el narcotráfico" (La Jornada, 27 de diciembre de 1999). En esas circunstancias Estados Unidos no iba a permitir un gobierno en Ecuador contrario a sus intereses estratégico-militares.

El espíritu surgido de una base social despreciada, pauperizada y excluida está en colisión con la lógica global de corredores de servicios, comunicaciones, transacciones y diversión, cuyo ser y permanencia están montados en el robo de recursos, en la expulsión de campesinos, en la utilización inicua de una fuerza laboral a la cual le arrancaron una a una sus conquistas y en la estafa como forma de gobierno y administración. En ese "mundo mundial" quienes toman las decisiones no son ya los gobiernos de los países sino el Club Internacional de Banqueros y Empresarios. Quinientos años después de la expansión europea no hacen falta colonias. Invocar la lógica de centro-periferias tampoco corresponde con lo que ocurre.

Tiene razón José Steinsleger (La Jornada, 3 de febrero) en indagar las diferencias sustantivas que puedan tener las cartas de intención que el FMI impone a los gobiernos con las cédulas de erección de las audiencias del imperio español de entonces. Los excluidos ya no enfrentan una lógica nacional o imperial del poder: tales operadores no deciden nada. Son meros administradores provinciales de una amiba que se mueve en una realidad ilusoria pero vigente en el entorno en el que opera, otorgando razón a Huxley o Phillip K. Dick. El mundo carga dos ámbitos que se traslapan, se rozan o se empalman, pero no se funden. Las categorías de clase o la menospreciativa y eufémica de etnia no alcanzan para descifrar el futuro del 70 % de la población, tan sólo en América Latina.

Ante la gran maquiladora que se cierne, la diversificación y la suma de resistencias con perspectivas más entretejidas tendrán que asumirse internacionales o quedarán entrampadas en reivindicaciones puntuales desarrollistas y como tal mediatizadas. La definición de lo político merece más alcances: Seattle, Ecuador y México ofrecen enseñanzas que comienzan a dilucidarse.

Revista Chiapas

http://www.revistachiapas.org

Chiapas 10

2000 (México: ERA-IIEc)

PDF

PDF