Chiapas

10

Jérôme Baschet

(Re) discutir sobre la historia

Presentación

Jérôme Baschet,

(Re) discutir sobre la historia

John Holloway,

El Zapatismo y las ciencias sociales en América Latina

Immanuel Wallerstein,

El albatros racista. La ciencia social, Jörg Heider y la Widerstand

Carlos Antonio Aguirre Rojas,

Chiapas, América Latina y el sistema-mundo capitalista

Sergio Tischler V.,

Rigoberta Menchú: memoria y sujeto. El tiempo roto de la nacionalización revolucionaria del indígena y el campesino en Guatemala

Ramón Vera Herrera,

Ecuador: bitácora de un levantamiento popular

PARA EL ARCHIVO

Enrique Rajchenberg,

¿Milpas o chimeneas? La polémica en torno a la industrialización a mediados de siglo

William Blum,

Breve historia de las intervenciones de Estados Unidos desde 1945

Ulrich Brand,

¿Entre la globalización neoliberal y el estado benefactor? El debate sobre Global Governance

El diario de Sak K'inal Tajaltik,

Sobre la explotación y la opresión

Foro por la Defensa de la Vida, la Tierra y los Recursos Naturales.

Declaración de San Gregorio: Biósfera de Montes Azules

Foro Social Mundial 2001,

Otro mundo es posible

|

|

|

|

|

|

x

En el volumen Discusión sobre la historia, podemos leer el único escrito del subcomandante Marcos específicamente dedicado a la historia: una carta a Adolfo Gilly, en respuesta al envío de un artículo de Carlo Ginzburg.[1] El ensayo que el historiador italiano publicó en 1979 ("Señales. Raíces de un paradigma indiciario") adquirió una amplia fama, por ser considerado uno de los textos fundadores de la microhistoria, corriente historiográfica característica de las últimas décadas. A través de una arqueología de la forma de conocimiento que él llama "paradigma indiciario", Carlo Ginzburg esboza una sugerencia tan clara como implícita: la historia se habría equivocado con la ilusión de poder ser un conocimiento sistemático y cuantitativo, basado en la abstracción, la generalización y la definición de leyes; al contrario, la historia no puede ser más que un conocimiento indirecto, por huellas, indicios o síntomas, orientado hacia lo cualitativo, lo individual y la singularidad de los casos particulares.

De manera un tanto sorprendente -pero con unas razones que podemos advertir-, el subcomandante Marcos fue invitado a dar públicamente su opinión sobre el ensayo ginzburgiano. Aunque consideramos que lo más novedoso en las concepciones zapatistas de la historia no se encuentra en su respuesta a tal solicitud, sino en los comunicados emitidos a lo largo del conflicto, es oportuno volver a esta "discusión sobre la historia" y proponer algunos elementos para evaluarla. Consideraremos primero la carta de Marcos, preguntándonos por qué la iniciativa de Adolfo Gilly no permitió un verdadero debate y llevó a un resultado de tan limitado alcance. Luego, a fin de auscultar las bases del (no) debate, será necesario examinar las propuestas de Carlo Ginzburg y de la corriente microhistórica de la cual forma parte: se tratará de verificar si entre el zapatismo y la microhistoria existen afinidades reales (como pretende doctamente Adolfo Gilly) o no (como rudamente clama Marcos). Pero el objetivo para volver a este asunto no es solamente crítico sino también propositivo, de tal forma que buscaremos finalmente definir, en el conjunto de textos zapatistas, sus aportaciones a una visión renovada y pertinente de la historia hoy en día. Puesto que los usos de la historia en los comunicados y su contribución a una concepción actualizada de los tiempos históricos ya fueron analizados,[2] se tratará desde ahora de aproximarse al problema de la relación entre lo individual y lo colectivo, que se encuentra en el centro de las incertidumbres actuales de la historiografía y las ciencias sociales.

1. Malentendido sobre la historia

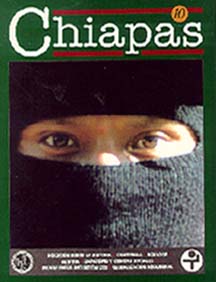

La lectura de Discusión sobre la historia se vuelve decepcionante, tal vez por las excesivas expectativas creadas por su título y su portada. La anunciada discusión sobre la historia resulta ser solamente unos comentarios sobre el artículo de Carlo Ginzburg, y uno puede preguntarse si no es excesivo vender un libro con el perfil enmascarado del subcomandante cuando de él contiene sólo una carta de ocho páginas. Además, esta carta, fechada el 22 de octubre de 1994 y destinada inicialmente a una revista, podría considerarse un texto de (mala) circunstancia, sobre un tema que no interesa a Marcos ("todo eso, a mí me da sueño") y no le da ocasión de decir lo que realmente le importa de la historia. Surgen entonces dos preguntas: ¿Qué nos puede enseñar la carta de Marcos sobre sus concepciones de la historia? ¿Por qué este libro se ha vuelto un malentendido y una ocasión perdida?

Impresiona la violencia con la cual Marcos rechaza la propuesta de Carlo Ginzburg, tratándolo con su acostumbrada ironía burlona ("ese tal Ginzburg"), pero también atacando con inmoderada dureza su "oscurantismo". A veces, parece que lo irrespetuoso no remite sólo al caso individual sino que se vuelve una crítica más amplia de la Academia y sus modas superficiales, a la manera de esa "todología" que mezcla todo sin explicar nada. Sin embargo, a pesar del sueño que le da el texto de Carlo Ginzburg, Marcos no se olvida de apuntar, en unos breves párrafos, críticas radicales a los dos aspectos del paradigma indiciario. De una parte, al hacer notar que la interpretación del indicio "o de la huella, en el caso del Viejo Antonio cazando" requiere "algo con que comparar", "un marco de referencia contra el cual contrastar el síntoma",[3] subraya que el conocimiento indiciario no se basa tanto en el hecho singular, a veces casi imperceptible y aparentemente insignificante que llamamos síntoma o huella, sino en la acumulación de un amplio saber repetitivo (algo que podríamos considerar como un implícito e intuitivo banco de datos, y que se nombra comúnmente experiencia). ¿No sería entonces el saber indiciario un conocimiento global, serial, y finalmente cuantitativo?

A esa flechada que mira a la coherencia interna de la propuesta de Carlo Ginzburg sigue un rechazo radical del otro postulado que relaciona la historia con lo individual. Aquí, Marcos se limita a definir dos bandos irreconciliables: de un lado, "el sujeto, el individuo como base del conocimiento", que él rechaza como ilusiones del idealismo burgués; del otro, el materialismo histórico, interesado en la inteligencia de los fenómenos colectivos y las lógicas sociales globales. Desde el punto de vista de este último, el paradigma indiciario no es más que una "contraofensiva" en su contra. No hay duda: el vocero del neozapatismo se pronuncia con toda claridad en contra de la microhistoria, por lo menos tal como viene fundamentada en el ensayo discutido.

Esta carta es de los pocos textos en los cuales Marcos se define abiertamente como marxista (recordamos que fue redactada en octubre de 1994). Llama a volver al materialismo histórico lamentándose de que haya pasado de moda, y reivindica de la manera más firme su vínculo con Marx y el Materialismo y empiriocriticismo de Lenin. Cuando se refiere a la "ciencia de la historia" fundada por Marx, cuando retoma el esquema maniqueo de un combate entre el idealismo conservador y el materialismo revolucionario, cuando busca reducir las propuestas metodológicas a la mera identificación de la "posición de clase" que las sustenta, deja a Adolfo Gilly mucho espacio para unas lecciones de marxismo crítico y renovado, a pesar de que éste tal vez se ilusiona en considerar a Carlo Ginzburg como punto de referencia para dicha renovación.

Así que, en esta carta, no aprendemos sobre Marcos y la historia más que esto: no a la microhistoria, nueva trampa de la ideología dominante; sí a la vuelta a los viejos y siempre válidos manuales del materialismo histórico. En esto radica la ocasión perdida, y el subcomandante lo siente, cuando en la posdata afirma: "Nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo (que no quiere decir ‘bueno’), lo que hoy se conoce como ‘el neozapatismo’".[4] Sabemos por muchos otros testimonios de esta mezcla, pero la pregunta que se hace aquí el lector es: ¿En dónde se encuentra lo "algo nuevo" en esta carta? ¿No es que, en cuanto a la concepción de la historia, nos repite la "cuadrada concepción" de antes de la experiencia de la selva? ¿Y, además, no será esta actitud contradictoria con varios planteamientos del EZLN? ¿No será contradictorio reconocer sólo posiciones de clase con la integración de criterios como el étnico y el de género? ¿El rechazo de toda reflexión sobre lo individual no chocará con la desconfianza del zapatismo hacia las lógicas globales e institucionales, y con su búsqueda de un nuevo universalismo basado no en una idea uniformizada del hombre, sino en el respeto a las múltiples diferencias entre los grupos e individuos?

¿Y finalmente por qué se perdió esta ocasión para aprender de Marcos lo que podría ser "algo nuevo" en la visión zapatista de la historia?[5] Quizá buena parte del malentendido quede en haber elegido como base única de la discusión un artículo teorizante de Carlo Ginzburg y no otras obras suyas, como El queso y los gusanos, en donde su método viene puesto en práctica para rescatar la cosmovisión de un molinero del siglo XVI, muy distinta a la de la iglesia.[6] Pero las razones del autor de la Revolución interrumpida se dejan vislumbrar, y un detalle (¿un indicio?) ayuda a explicar tanto su elección como el mal humor de su destinatario. Marcos inicia su respuesta acusando la recepción del artículo "con una dedicatoria tuya, ilegible, de algo referente al pensamiento del Viejo Antonio (y del Heriberto)". Por la ironía del párrafo y por la relación que se discute más adelante entre el paradigma indiciario y la experiencia de cazador del Viejo Antonio, se entiende que la dedicatoria de Adolfo Gilly justificaba el envío del artículo precisamente por esta supuesta relación. A lo mejor la dedicatoria no era tan ilegible, sino que con esa indicación Marcos rechazaba el paralelismo propuesto por Adolfo Gilly y manifestaba sus dudas en cuanto a la pertinencia de una discusión sobre este texto. En cualquier caso, en su respuesta, Adolfo Gilly repite la dedicatoria que Marcos no pudo (o no quiso) leer: "Con todo cariño, va esta teorización sobre el pensamiento del Viejo Antonio (y de Heriberto) (y el tuyo a veces...)" ¡Es más que un intento de paralelismo! Entendemos claramente que, según Adolfo Gilly, no podía haber mejor ocasión de debate que el artículo de Carlo Ginzburg, puesto que ahí se encontraría el espejo teórico en el cual Marcos (y el Viejo Antonio) debería reconocerse, con sus propios gestos y palabras. Además de las muchas interrogaciones posibles sobre la pertinencia de esta relación, es probable que tal procedimiento daba a Marcos muchas ganas para tratar irrespetuosamente a los académicos, y en este caso al historiador italiano enrolado sin saberlo en esta aventura silvestre.

Parece entonces -por lo menos si confiamos en la reacción del subcomandante- que el debate anunciado no se dio por la equivocada elección de un texto al cual Adolfo Gilly atribuyó demasiadas virtudes, considerando el paradigma indiciario rescatado por Carlo Ginzburg como una forma de conocimiento propia de las clases populares e incluso como la teorización de la práctica zapatista.[7] Por cierto, podríamos lamentar que, de haberse dejado empujar en el ring del discurso teórico-académico, el vocero del neozapatismo nos vuelva a pasar la vieja "cuadrada concepción" que él mismo quiso dejar atrás. Pero será más importante enfocar la reflexión en dos aspectos: en primer lugar, para determinar en qué medida es correcto o no rechazar el acercamiento entre el zapatismo y las propuestas ginzburgianas y microhistóricas; y luego, dejando esta discusión-malentendido, para buscar lo "algo nuevo" que los comunicados emitidos por el EZLN pueden aportar a nuestras concepciones de la historia.

2. La microhistoria en el espejo del zapatismo. Carlo Ginzburg y el paradigma indiciario

Para evaluar mejor las posiciones asumidas tanto por Marcos como por Adolfo Gilly, tenemos que volver al texto de Carlo Ginzburg y analizarlo detenidamente. Considerando que Marcos fue invitado a opinar con base exclusiva en este artículo, nos limitaremos también a comentarlo sin tomar en cuenta la amplia obra del historiador italiano, y por lo tanto dejando claro que lo dicho a continuación no les resta nada a sus evidentes méritos. El ensayo ginzburgiano pretende rescatar una forma de conocimiento cuya coherencia e historia habían sido desconocidas hasta entonces. Su arqueología del saber llamado indiciario nos hace volver a las actividades más remotas del hombre, a la época de los primeros cazadores quienes aprendieron a leer las huellas dejadas por los animales. La misma forma de conocimiento se manifiesta también en la adivinación y en la medicina antigua, pues la enfermedad no se puede ver directamente sino sólo diagnosticar a partir de síntomas superficiales. Incluyendo muchos más ejemplos de los que aquí podemos recordar, Carlo Ginzburg sigue la larga historia del paradigma indiciario hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando "surgió silenciosamente en el ámbito de las ciencias sociales". Se observa, en ese entonces, la convergencia de los métodos utilizados por el historiador del arte Giovanni Morelli, el héroe de las novelas de Conan Doyle, y Sigmund Freud. Los tres comparten el arte de interpretar huellas: el último transforma actos insignificantes de la vida cotidiana e imágenes incoherentes de los sueños en síntomas que revelan las estructuras profundas del inconsciente; Sherlock Holmes logra resolver los enigmas más desconcertantes gracias a unos indicios mínimos inobservados por los demás personajes; Giovanni Morelli restituye cuadros antiguos a sus autores, con base en signos pictóricos ínfimos, como la forma de las orejas o de los dedos, que por escapar a la atención de todos, incluso del propio pintor, revelan su manera personal y su individualidad. En otra parte del texto, Carlo Ginzburg analiza también cómo, en los mismos años, las necesidades de los estados por controlar las poblaciones llevan a otra concreción del paradigma indiciario: el desarrollo de técnicas de identificación, como la antropometría de Bertillon y sobre todo las huellas digitales, que un administrador del Imperio británico retoma de las poblaciones bengalíes y adapta a fines burocráticos.

En la diversidad de sus manifestaciones, el paradigma indiciario se caracteriza por dos elementos fundamentales. Es un conocimiento indirecto: su objeto está ausente o invisible, desaparecido o escondido, y sólo es posible conocerlo a través de huellas dejadas por él, interpretando indicios apenas perceptibles y desprovistos de significado a los ojos del profano. En segundo lugar, es un conocimiento de lo individual: se preocupa por casos particulares, situaciones singulares (como para resolver un enigma policiaco) y personalidades únicas (como para identificar a un artista o definir rasgos personales a partir de la morfología de una escritura). Apunta a un animal específico (para matarlo) o a un individuo determinado (para conocerlo, reconocerlo o acusarlo). Carlo Ginzburg no sólo define el paradigma indiciario, sino que lo contrapone a otra forma de conocimiento llamado galileano, por ser la física de Galileo su primera expresión elaborada. Al contrario del paradigma indiciario, el galileano se caracteriza por ser un saber sistemático, interesado en lo repetitivo y en las leyes que rigen el universo, y por lo tanto obligado a sacrificar los rasgos individuales y concretos que obstaculizan la abstracción y la generalización. Carlo Ginzburg lo define también como un conocimiento directo, conforme al modelo anatómico, es decir a la parte de la medicina que puede ver lo que estudia, al contrario de su práctica sintomatológica. Todos los conocimientos sistemáticos se ubican en el paradigma galileano, así como el marxismo, recordado brevemente por su intención de dar cuenta de la "anatomía de la sociedad".

Las ciencias sociales vacilan en ubicarse, pues combinan elementos de uno y otro paradigma. Pero Carlo Ginzburg insiste en que siempre son menos "galileanas" de lo que creen y pretenden ser, y finalmente quedan "sólidamente ancladas a lo cualitativo". El caso de la historia es aún más claro, y ésta viene integrada plenamente al paradigma indiciario. Considerando a la historia como un conocimiento indirecto, "irremediablemente ligado a lo concreto" e "intrínsecamente individualizante", Carlo Ginzburg no duda en concluir que "la historia no llegó nunca a convertirse en una ciencia galileana". Lo cual significa, dada la estricta alternativa de lo galileano y lo indiciario, que a la historia le resulta imposible llegar, a través de la abstracción y la generalización, a un conocimiento sistemático de las realidades colectivas.[8]

Al abordar ahora el análisis crítico del paradigma indiciario, tal como lo construye el autor, conviene primero cuestionar su coherencia interna. Es cierto que el artículo se caracteriza por una mezcla insólita de conocimientos y prácticas muy diferentes (es allí donde Marcos se burla de la "todología"), y Carlo Ginzburg disfruta ostensivamente el placer intelectual de romper las convencionales jerarquías de valores al acercar caza y psicoanálisis, adivinación y ciencias sociales, medicina e historia... A pesar del desconcierto que provoca, tal procedimiento no necesariamente es rechazable, ya que relacionar realidades generalmente separadas puede ser un camino válido hacia hipótesis y conocimientos nuevos. Sin embargo, una crítica pertinente podría argumentar que, al acercar esos saberes, Carlo Ginzburg olvida diferencias sustanciales que limitan la coherencia del conjunto definido por él.[9] De hecho, si bien Freud, Morelli y Holmes utilizan indicios, lo hacen cada uno de una manera y con un objetivo muy diferentes. Los dos últimos tienen, conforme a las características del paradigma ginzburgiano, una perspectiva estrictamente individualizante: buscan identificar al artista o al culpable. Pero el objetivo de Freud es mucho más ambicioso. No sólo se preocupa en su práctica terapéutica por alcanzar la estructura global de una personalidad, sino también por elaborar una teoría general del ser humano e incluso, en su vertiente metapsicológica, de la evolución de la humanidad desde sus orígenes hasta las sociedades contemporáneas. El psicoanálisis pretende ser un conocimiento total del hombre y, por haber descubierto el inconsciente, más completo que cualquier saber anterior. Además, establece una serie de leyes psíquicas, tal como el complejo de Edipo y otros formadores de la personalidad humana, cuya validez universal no sufre excepción, en ninguna parte del planeta y en ninguna época de la historia (por eso, una de las principales críticas al psicoanálisis cuestiona precisamente esta pretensión universalista). Si consideramos el caso del psicoanálisis, el conocimiento por síntomas no necesariamente se limita a lo individual, sino que puede ser una vía de acceso a un saber sistemático, colectivo y hasta universal. Freud, figura ejemplar del saber indiciario según Carlo Ginzburg, ¿no estaría mejor ubicado como representante del paradigma galileano y sus ilimitadas ambiciones?

Lo mismo se podría decir de otras ciencias integradas al paradigma indiciario. Es cierto que la paleontología fundada por Cuvier logra, a partir de los más mínimos fragmentos de hueso, definir edad, sexo y características del animal, y reconstituir su esqueleto completo. El método es indiciario, pero por otra parte supone la acumulación de amplias series de datos y la definición de reglas anatómicas. Además, es posible considerar que su objetivo no es el conocimiento de ejemplares individuales, sino de las especies a las cuales pertenecen. Con la paleontología y el psicoanálisis, volvemos a la crítica emitida por Marcos: el método indiciario no puede referirse exclusivamente a lo individual. Se enfrenta sin duda a situaciones singulares, pero en muchos casos el indicio no puede ser interpretado si no viene relacionado con un saber cuantitativo, acumulado a lo largo de una amplia experiencia o de muchos experimentos. Por lo tanto, el indicio no encuentra su significación por su singularidad misma, sino porque repite -tal vez con particularidades que por cierto merecen atención- rasgos ya conocidos, cuya interpretación ha sido anteriormente comprobada o por lo menos preparada. Participa en una lógica de generalización, que presupone la existencia si no de leyes por lo menos de regularidades confiables (¿qué tal si repentinamente el venado o el tigre cambiaran por completo de comportamiento?). Además, el método indiciario puede ser utilizado en provecho de un saber científico que pretende definir leyes tan generales como las de la física.

El desequilibrio en el seno del trío Freud-Morelli-Holmes lleva a abrir un breve paréntesis. Mientras que el psicoanálisis se preocupa por descubrir la estructura global de la personalidad de su paciente, Morelli y Holmes trabajan con un objetivo mucho más limitado: identificar al artista o al culpable. A ellos les resulta suficiente conocer un nombre (en ese sentido, Morelli pertenece a la tradición más convencional de la historia del arte, preocupada por reconocer artistas y escuelas, y ajena a la comprensión global de las obras de arte. Para quienes adoptan esta última preocupación, resultará poco probable que lo más interesante de un cuadro se esconda en las orejas o las uñas de los personajes). Identificar es también el propósito de la antropometría y las huellas digitales. Por estas razones, sorprende que Carlo Ginzburg pueda calificar el control de las poblaciones mundiales por los estados coloniales como una "prodigiosa extensión de la noción de individualidad".[10] Sería absurdo sostener que el autor comparte las preocupaciones policiacas que analiza; pero por otro lado es innegable que los héroes de finales del siglo XIX que integran su paradigma indiciario -Morelli, Holmes, los burócratas que difunden el uso de las huellas digitales-[11] limitan su interés por los individuos al problema de su identificación. A final de cuentas, no es tan ilógico hacer notar la importancia de las preocupaciones policiacas y mercantiles (las identificaciones de artistas y escuelas son muy útiles para el mercado del arte) en los ejemplos manejados por Carlo Ginzburg. Si Freud queda libre de tal sospecha, ¿cómo puede estar Adolfo Gilly tan seguro, en su respuesta a las inquietudes de Marcos, de que ni Morelli ni Sherlock Holmes se hubieran apasionado por identificar al "narizón" a partir de los indicios (en ese caso, prominentes) que deja entrever su pasamontañas?[12]

Volvamos a consideraciones menos anecdóticas. Lo dicho anteriormente ha sugerido que la relación entre lo indiciario y lo individual, constitutiva del paradigma ginzburgiano, bien podría deshacerse. De hecho, estas dos características se refieren a problemas distintos: la primera define un método de conocimiento; la segunda el objetivo del saber. El autor deja entender que existe un vínculo necesario entre los dos aspectos, de hecho indispensable para conferir especificidad al paradigma indiciario y dar coherencia a su oposición con el paradigma galileano. Pero ¿qué pasaría si, como lo demuestra el caso del psicoanálisis, podemos relacionar método indiciario y saber sistemático? Y al revés, ¿será cierto que todas las ciencias galileanas (o con pretensiones de serlo) se dejan definir por un método de conocimiento directo, de tipo anatómico? Finalmente, podemos preguntarnos si el paradigma indiciario no se caracteriza antes que todo por su método, siendo un conocimiento indirecto (vs. directo), mientras que el paradigma galileano se define principalmente por apuntar al objetivo de un conocimiento general (vs. individual). De ser así, los paradigmas indiciario y galileano no estarían definidos exactamente en el mismo terreno. Como quiera que sea, los elementos ya mencionados hacen sospechar que la oposición entre los dos paradigmas carece de la coherencia que Carlo Ginzburg pretende darle.

En un breve paso, el autor parece referirse a una crítica de esa índole. Situándose en la perspectiva del paradigma indiciario, admite que "si las pretensiones de conocimiento sistemático parecen cada vez más veleidosas, no por ello la idea de totalidad debe ser abandonada".[13] Reconoce aquí un vínculo entre el método indiciario y un conocimiento total de tipo estructural, capaz de alcanzar la "conexión profunda que explica los fenómenos superficiales". Pero sorprende la recuperación de la totalidad y su reintegración al paradigma indiciario, pues a lo largo de todo el artículo esa noción parecía ubicarse como característica esencial del paradigma galileano. Al aceptar esta concesión de manera tan masiva y poco articulada con su argumentación general, puede ser que sólo haya deshecho un poco más la coherencia del paradigma indiciario y de su oposición con el saber galileano.

Pasemos ahora a otra vertiente de la crítica para cuestionar la posición que Carlo Ginzburg asigna a las ciencias sociales y particularmente a la historia. Sus afirmaciones al respecto tienen implicaciones evidentes, y a pesar de que el artículo no diga ni siquiera una palabra sobre la situación actual de la historia, los lectores intuyen que la arqueología del saber indiciario pretende enraizar un proyecto historiográfico latente, que pocos dudarán en llamar microhistoria. Ésta viene definida implícitamente por su capacidad para renunciar a las equivocadas pretensiones galileanas de la historiografía anterior, y asumirse como un conocimiento indiciario e individualizante. Pero Carlo Ginzburg no se limita a elaborar las bases de la propuesta que él y sus compañeros defienden, ni a rescatar una tradición desprestigiada del saber humano. Reformula todo el proceso de evolución de las ciencias sociales y la historia, hablando a la vez en nombre de todas las corrientes que conforman esta evolución y en contra de la visión que muchas tuvieron de ellas mismas. Al considerar lo ambicioso que es dicho propósito, resulta sorprendente la cantidad de aspectos omitidos. Se podría conceder que son hechos bien conocidos que el autor, en su afán provocador, pudo haber considerado innecesario repetir una vez más. Pero, de ser así, el resultado no podía ser sino parcial y desequilibrado.

A pesar de sus especificidades, la oposición entre los paradigmas indiciario y galileano retoma en parte la dualidad neokantiana entre disciplinas ideográficas y nomotéticas, y también la distinción entre las ciencias explicativas, interesadas en lo general, las leyes y la cuantificación, y las ciencias comprensivas, preocupadas por lo singular, lo individual y lo cualitativo. Esta última oposición, planteada por W. Dilthey en los años 1880 precisamente cuando el paradigma indiciario va "modelando en profundidad las ciencias humanas", posteriormente es retomada por otros autores como K. Popper.[14] De manera más general, es bien sabido que la oposición entre lo individual y lo general atraviesa toda la historia de la historia, desde Aristóteles, quien ubicaba la historia, relato de hechos particulares, por abajo de la poesía, cuento de verdades generales.[15] Es precisamente lo que llega a rechazarse a finales del siglo XVIII, cuando nace el concepto moderno de historia: se produce entonces una unificación que permite pensar la historia como un proceso global animado por tendencias generales, mientras que las visiones anteriores no concebían los hechos humanos más que como una colección de historias singulares (a las cuales solamente la Providencia divina podía dar unidad).[16] Esta ruptura fundamental se produce primero en tono filosófico (Hegel), provocando en reacción la reivindicación de la historia positivista por los hechos concretos y singulares (Ranke). Por su parte, Marx pretende retomar una visión global y sistemática de la historia, pero haciéndola bajar del cielo de la filosofía hacia el suelo en donde viven los hombres. El positivismo de fin de siglo radicaliza su rechazo de toda generalización, frente al desafío de las ciencias sociales emergentes. Al contrario del positivismo, la escuela de los Anales acepta la invitación al diálogo con las ciencias sociales y retoma buena parte del paradigma durkheimiano. Hasta principios de los años ochenta se preocupa -al igual que los historiadores marxistas- por los hechos colectivos, los métodos cuantitativos y el análisis de las estructuras económicas, sociales y culturales en la larga duración.

Este breve recorrido de algunas tendencias de la historiografía bastará para sugerir lo siguiente: pretender revelar a la historia su verdadera y olvidada esencia singularizante parece por mitad una banalidad y por mitad una provocación poco fundada. Una banalidad porque durante mucho tiempo la historia ha sido definida o se ha autodefinido de esta manera. Una provocación porque desde hace dos siglos varias corrientes de las ciencias sociales y la historiografía han rechazado esta definición. Es evidentemente legítimo criticar estos planteamientos o concluir a su fracaso, pero es más delicado argumentar como si pudieran ser ignorados.

Tampoco las observaciones de Carlo Ginzburg acerca del indicio -como él mismo bien reconoce- pueden considerarse como una novedad. Es posible que este tema sea una invención de la escuela histórica alemana a inicios del siglo XIX, cuando Ranke definió la historia como "un desciframiento de hieroglifos sagrados".[17] Sobre todo, como bien saben los historiadores, el libro más famoso del fundador de los Anales, Marc Bloch, concibe la historia como un conocimiento indirecto por huellas y define el documento, base de toda investigación histórica, en términos muy parecidos al indicio ginzburgiano.[18] Por cierto, este último es una huella especial (por el mayor contraste entre su aparente insignificancia y la amplitud de las realidades escondidas que trae a la luz). Pero queda claro que, si bien todos podemos reconocer que la historia es un conocimiento indirecto, no por eso aceptamos necesariamente integrar la historia al paradigma indiciario.[19] Como el de Freud, el ejemplo de M. Bloch y de la escuela iniciada por él sugiere que es posible asociar un método indirecto y un objetivo de conocimiento que no se limita a lo particular y lo individual.

En resumen, la ambición de rescatar un paradigma alternativo para la historia conduce a una reconstitución amplia e impactante, resultado de una mezcla de erudición y agudeza intelectual. Sin embargo, el "rigor" del paradigma indiciario parece demasiado "elástico" (según la paradójica expresión utilizada por el autor) para que pueda imponerse. El vínculo entre los dos componentes del paradigma indiciario se revela frágil y no tan necesario como parecía; y por lo tanto la oposición entre los paradigmas indiciario y galileano pierde buena parte de su eficacia clasificatoria. Finalmente, no resulta claro qué es lo que define específicamente el conocimiento indiciario: si solamente es el método indirecto y el hecho de diferir de las ciencias naturales por analizar hechos irrepetibles, eso no puede considerarse una característica discriminante (ya ningún historiador dudaría en adherirse). Quizá la trampa armada por el artículo se esconda aquí, en la mezcla de estas evidencias compartidas con elecciones específicas y discutibles, como para justificar un uso particular del indicio y la insistencia en lo individual, con base en características inherentes a la historia, cuando éstas en realidad no bastan para sostener dichas opciones. Sería tal vez más pertinente insertar la propuesta de Carlo Ginzburg en un largo debate acerca de la posición de la historia entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo general. Después de algunos decenios durante los cuales la perspectiva generalizante tenía la ventaja, el ensayo ginzburgiano de 1979 es síntoma de una inversión de tendencia, en un contexto transformado y desde entonces favorable a las preocupaciones individualizantes.

Queda sólo por subrayar que este texto no da debida cuenta de la producción ulterior de la microhistoria.[20] Quizá la arqueología del paradigma indiciario sea más bien una justificación del método personal aplicado por Carlo Ginzburg en sus obras históricas, como El queso y los gusanos e Historia nocturna, la más ambiciosa de ellas.[21] En este libro, el historiador construye audazmente una frágil cadena de indicios mínimos para resucitar fenómenos olvidados y casi totalmente invisibles (en este caso, las raíces chamánicas del aquelarre).[22] Para Carlo Ginzburg, lo esencial es lo profundo, lo escondido, lo nocturno, y eso lo lleva a asumir un método estructuralista afín al de Claude Lévi-Strauss (estas perspectivas son al contrario rechazadas por la mayor parte de los microhistoriadores, quienes a la búsqueda de las estructuras oponen el valor de la experiencia y pretenden dar cuenta de una realidad inmediata, consciente y visible). Historia nocturna revela la paradoja del método de Carlo Ginzburg, para el cual los más ínfimos indicios llevan al descubrimiento de inmensos continentes sumergidos (las bases de la cultura eurasiática) y finalmente dan acceso a la universalidad de la naturaleza humana.[23] El indicio microscópico vale como vía hacia lo Universal. Empezando con el ser humano reivindicado en su singularidad, terminamos con el Hombre, en su esencia más allá de toda diversidad cultural e histórica. ¿Será pura casualidad si lo más pequeño se junta con lo inmensamente grande, si el gusto por lo muy particular lleva a lo infinitamente general?

La microhistoria y la opción individualista

Precisamente porque el texto de Carlo Ginzburg no basta para dar cuenta de la producción microhistórica en su conjunto, tenemos que prestar brevemente atención a esta última. No es muy sencillo, dado que la microhistoria no es una escuela homogénea, con manifiestos y programas unificadores.[24] Sus prácticas y principios no están exentos de contradicciones y se modifican según los autores y según consideramos su territorio de origen (Italia) o sus diversas recepciones en tierras europeas o americanas.[25] Sería más fácil decir lo que la microhistoria no es. A pesar de un frecuente malentendido que es oportuno disipar, la microhistoria (de origen italiana) no se define por la elección de un campo de estudio local o de una historia singular, ni por el interés por lo cotidiano, la experiencia y las formas de vida material. La historiografía no ha esperado hasta los años setenta para producir monografías locales y biografías (dos tradiciones muy antiguas), y, como lo han subrayado muchos comentaristas, es perfectamente posible realizar un estudio local con esquemas interpretativos macrohistóricos. En cuanto a la preocupación por las formas concretas de la vida humana, en sus aspectos tanto materiales cuanto imaginarios, podríamos considerar que tiene su origen por lo menos en el programa fundador de los Anales. ¿No tenía Marc Bloch en gran estima la metáfora del "ogro historiador" que encuentra su presa (¡la caza, ya!) "ahí donde olfatea la carne humana"?[26] Con esto se difunde la perspectiva de una historia "a la vez más material y más espiritual", preocupada por el hombre viviente en todos sus aspectos y lejos de los esqueletos disecados y polvorientos del positivismo.

Sería también más fácil definir en contra de qué se formó la microhistoria. Su desarrollo, a mediados de los setenta y sobre todo en la década siguiente, manifiesta una insatisfacción hacia los modelos de la historia social que mantenían su dominación desde la posguerra: una historia fuertemente influida por el marxismo y la sociología de cuño durkheimiano, legitimada por el uso de métodos cuantitativos y preocupada por reconstituir, en su globalidad y estabilidad de larga duración, la lógica de las estructuras sociales y la caracterización de los grupos y clases que las integran. Además, como lo menciona Giovanni Levi, el nacimiento de la microhistoria es parte de una crisis intelectual más amplia, cuando en Europa vacilan las esperanzas revolucionarias del periodo anterior y se empieza a hablar del fin de las "ilusiones" y el desencanto.[27] Aun cuando la microhistoria se define como una vía media que rechaza el relativismo radical del posmodernismo y el irracionalismo de los ochenta y noventa,[28] no por eso deja de ser un síntoma del ambiente de estos decenios caracterizados por el triunfalismo arrogante del conservadurismo, la proclamación del fin de la historia a favor del capitalismo liberal y la casi desaparición de cualquier perspectiva de transformación social.

Si a pesar de las dificultades intentamos considerar la microhistoria misma, bien podemos darle crédito de algunas aportaciones pertinentes. Frente a una historia social a menudo rígida e interesada exclusivamente en hechos repetitivos, no tuvo dificultad en emitir críticas válidas y hacer valer la importancia de documentos excepcionales, aislados e incluso "anormales".[29] Con razón invitó a cuestionar las modalidades de generalización utilizadas en el conocimiento histórico, es decir las formas en que pasamos del análisis de casos necesariamente particulares a proposiciones de alcance más general. En efecto, un mal dominio de los procedimientos de generalización fácilmente produce artefactos, sea el uso fetichista de las estadísticas o el análisis de los grupos sociales en términos de categorías reificadas (así cuando, de tanto hablar de LA burguesía, terminamos por creer que se trata de un bloque homogéneo y constituido de una vez para siempre, olvidándonos de las relaciones internas y externas que la constituyen, tanto como de los procesos históricos a través de los cuales se forma y se transforma continuamente como clase).[30] De hecho, las ciencias sociales muchas veces caen en una suerte de tautología, postulando proposiciones generales y luego haciendo de todo por eliminar lo que en los análisis empíricos podría contradecirlas. Al menos habría que reconocer que un tipo de error de lo más frecuente en las ciencias sociales proviene de una generalización abusiva.

Para intentar superar esos defectos, la microhistoria propone adoptar una escala de observación microscópica. Eso no significa que el objeto o el problema estudiado tenga que ser de dimensión limitada y de poco alcance: la escala de observación es independiente de la del objeto observado y el microscopio puede ayudar a resolver cuestiones relativas a la estructura del universo. Por eso, "el principio unificador de toda investigación microhistórica es la creencia de que la observación microscópica revelará factores anteriormente no observados".[31] Aprovechando estos experimentos, algunos historiadores de los Anales sensibles a la microhistoria han subrayado el interés de las variaciones de escala y el beneficio en términos de conocimiento que puede resultar de una combinación de escalas de observación diferentes.[32] Sobre todo, el efecto cognoscitivo producido por la escala microscópica pretende llevar a "una lectura diferente de lo social" y a "un análisis de las condiciones de la experiencia social, restituida en toda su complejidad".[33] Se trata de lograr una visión más fina y más rica de la sociedad deshaciendo las categorías demasiado masivas y los procesos excesivamente sencillos, una visión más atenta a las contradicciones de la realidad, las ambigüedades de las normas colectivas, la fluidez de las configuraciones sociales en constante adaptación y el papel de los pequeños grupos y los individuos. Parece difícil rechazar un programa así formulado y no preferir una visión compleja y sutil a un esquematismo tosco y dogmático.

Sin embargo, el debate empieza cuando consideramos las propuestas concretas adoptadas para poner en práctica este programa (y cabe señalar que todos los seguidores de la microhistoria no comparten al mismo grado los principios analizados en seguida y que muchos trabajos empíricos parecen escapar a sus propias proposiciones teóricas). En primer lugar, por su afán de producir una verdadera inversión de tendencia respecto a la historiografía de los años cincuenta-sesenta y especialmente por negar obsesivamente que una sociedad pudiera ser un todo coherente, la microhistoria se arriesga a hacerle el juego al individualismo metodológico.[34] De hecho, encontramos al centro de la microhistoria una insistencia en el "papel del individuo" y la reintroducción de la intencionalidad de los "actores" sociales como factor explicativo determinante de los fenómenos históricos. Es esto lo que justifica fundamentalmente la elección de la escala microscópica, bien adaptada por intentar ver a los actores individuales, de otra forma inobservados. Por cierto, el individuo de los microhistoriadores no es aislado, ni dotado de una perfecta libertad. La afirmación de su papel y su capacidad de acción debe tomar en cuenta obligaciones sociales y normas no elegidas por él:

toda acción social se considera resultado de una transacción constante del individuo, de la manipulación, la elección, la decisión frente a la realidad normativa que, aunque sea omnipresente, permite muchas posibilidades de interpretación y libertades personales.[35]

Elección, decisión, estrategia: éstos son los atributos del actor social que la microhistoria pone al centro de su atención. De este modo, se esfuerza en demostrar que el individuo, lejos de ser el instrumento pasivo de fuerzas que lo superan, juega un papel activo (escapando en parte a las determinaciones y ¿finalmente libre?) pero al mismo tiempo toma el riesgo de perder toda posibilidad de entender el conjunto de las realidades sociales si no es como resultado de las elecciones individuales.

El individuo no vive aislado y la microhistoria se preocupa por reconstituir las relaciones interpersonales en las cuales está implicado cada actor social (vínculos familiares, de amistad, de vecindad, de trabajo, sociabilidad religiosa, actividad política, sindical o asociativa, etcétera). Tales redes interindividuales permiten en efecto restituir la experiencia de los hombres, pero si la microhistoria les da tanta importancia es porque se encuentran en el centro de su interpretación del mundo social. Por lo menos en sus formas más radicales, la microhistoria rechaza cualquier análisis social enfocado a un nivel que no sea el de la experiencia consciente de los actores. No existe según ella ninguna fuerza determinante que no sea creada por la interacción de los actores. Toda realidad social, incluso la más compleja, es "engendrada por el juego de las relaciones interindividuales" y no se puede explicar sino por éstas. No existe ninguna lógica social global que se imponga desde afuera o desde antes al juego de estas relaciones interindividuales, ninguna determinación "exterior o preexistente" a la actividad de los actores; las obligaciones -o mejor dicho las reglas del juego- vienen definidas a través de las relaciones sociales mismas, aun cuando los efectos de estas obligaciones superan la voluntad o la conciencia de cada individuo".[36]

En su versión más radical, la microhistoria reivindica la observación microscópica como la única posible, eliminando la posibilidad de articularla con escalas diferentes. Se acerca por lo tanto al empirismo hiperformalizado que algunos calificaron como neopositivismo.[37] De hecho, niega que el análisis pudiera considerar un nivel que no sea el de los hechos empíricamente constatables, y proclama su renuncia a todo concepto que no esté presente en los discursos explícitos de los actores sociales. En este punto la elección de un individualismo metodológico sin disfraz se hace inevitable: "la significación de los comportamientos como de las representaciones se encuentra en las intenciones de los actores, entendidas en su contexto".[38] Lo social finalmente no es más que el ambiente del cual el individuo tiene una experiencia concreta y que toma en cuenta en sus decisiones. La microhistoria radical no niega la existencia de fenómenos generales y masivos; acepta la generalización, pero con la condición de considerar la sociedad como la suma de esas configuraciones interpersonales y de aceptar que nada ocurre en ella sino por la intencionalidad de individuos insertos en sus pequeñas redes. Si los fenómenos sociales no son más que la suma de los fenómenos observables dentro de cada configuración interindividual, no sorprende que toda idea de evolución global se desvanezca en provecho de una visión aleatoria de la historia, desembarazada de cualquier forma de necesidad:

la evolución se entiende no tanto como la genealogía de formas estructurales, sino como una sucesión de posibilidades no concretadas y el resultado de mecanismos que han llevado a concreciones no necesarias.

Cabe insistir finalmente en los riesgos teóricos de la microhistoria. De tanto luchar para poner al individuo en el centro de su atención, puede llegar a olvidarse de la sociedad (cuando no la niega explícitamente como totalidad determinante). De igual manera, de tanto enfocar las variaciones y las diferencias de comportamiento, a veces deja de ver las regularidades (cuando no las elimina de su cuestionario, asumiendo como objetivo privilegiado las anomalías individuales). De hecho, para dar cuenta de las regularidades -es decir de aspectos comunes a situaciones empíricas diferentes- es indispensable elaborar conceptos que son abstracciones separadas de lo empírico, lo que la microhistoria radical rechaza. Además, si bien podemos aceptar que en la historia siempre existen distintos caminos posibles,[39] ¿no será una ilusión peligrosa afirmar que la historia es solamente la suma aleatoria de configuraciones interindividuales, independientemente de toda determinación global? ¿No llevaría esto a negar (con el pretexto de que se trataría de abstracciones extraindividuales, reificadas y arbitrariamente dotadas de intencionalidad) que existen hoy en día fuerzas planetarias que conceptos como "Mercado" o "Neoliberalismo" ayudan mucho a definir? Uno se pregunta si habría que considerar la vertiginosa expansión actual del capitalismo liberal como un fenómeno carente de la mínima necesidad general, y si los mismos efectos producidos en todas partes del mundo en términos de privatizaciones, degradaciones de los servicios públicos, aumento de la miseria y la desigualdad (admitiendo todas las variaciones, diferencias y particularidades posibles) no serían más que la convergencia aleatoria de situaciones locales y configuraciones particulares. Acaso todo eso sea una "concreción innecesaria", una desafortunada casualidad a consecuencia de una deplorable conjunción de decisiones individuales...

Bien podemos admitir que en los últimos párrafos nos desviamos de una presentación global de la microhistoria hacia una crítica de sus versiones más duras (la cual por lo tanto no se aplica a todos sus seguidores). Pero esta ruta permite aproximarnos al dilema de la microhistoria: o bien adopta principios radicales capaces de garantizar su especificidad historiográfica y entonces toma el riesgo de volver al individualismo metodológico, hacerle el juego a la fragmentación posmoderna y hasta renunciar a toda inteligibilidad global de la historia humana; o bien no se deja llevar por esa corriente y debería reconocer que se ilusionó sobre sí misma, atribuyéndose, en su afán de renovación, una excesiva singularidad. Sería entonces menos microhistórica y menos individualista de lo que pretende y, en ese caso, su especificidad como corriente historiográfica ya no estaría asegurada.[40]

En cualquier caso, lo anterior lleva a la siguiente conclusión: apoyar las propuestas de Carlo Ginzburg y la microhistoria desde el punto de vista del zapatismo -sin mencionar la aventurada hipótesis que ve en el paradigma indiciario la teoría de la práctica zapatista- podría resultar un mero contrasentido. Siendo así, habría que reconocer que la reacción de Marcos, por más que podamos haber comentado sobre su carta, apuntaba en el blanco y resultaba desde este punto de vista perfectamente coherente. Sin embargo, no por eso desaparecen problemas importantes que la forma del (no) debate impidió aclarar y que Marcos se limitó, en su respuesta a Adolfo Gilly, a eliminar con un manotazo. Conviene, por tanto, retomar la cuestión de la articulación entre lo individual y lo colectivo de otra manera, abandonando el terreno de las proposiciones ambiguas de la microhistoria.

3. Replantear el debate sobre otro suelo

Para replantear el problema resultará muy útil seguir las sugerencias encontradas en los comunicados del EZLN. Sin embargo, considerando que la microhistoria a veces caricaturiza a su adversario y por consiguiente se encierra en una falsa alternativa (en la medida en que se opone a posiciones forzosamente radicalizadas, cae en los excesos opuestos), conviene primero volver a las opciones criticadas por la microhistoria y preguntarnos si, de ser reformuladas, no podrían asumir esas críticas y superarlas.

Superar falsas alternativas

A la base de la forma de hacer historia rechazada por los microhistoriadores, no es difícil identificar las figuras de Marx y Durkheim. Tratándose del primero, es cierto que la influencia de las ciencias naturales del siglo XIX muchas veces le sugiera el uso de la palabra "ley". Sin embargo, una lectura atenta puede demostrar que, en sus análisis concretos, Marx no establece más que leyes tendenciales (que, por ser sólo tendencias, no tienen en común con las leyes de la física o de otras ciencias naturales mucho más que el nombre).[41] Vale la pena recordar que Marx rechaza tanto una lectura individualista y fragmentada de la historia cuanto una visión excesivamente generalizante que usa nociones abstractas sin relacionarse con su contexto específico, y transforma verdades particulares en teorías universales. Para él, es indispensable particularizar, en contra de la tendencia a formular generalidades, la cual conduce a naturalizar y deshistorizar las realidades sociales.[42] La sorpresiva tesis de Karl Korsch lo deja muy claro: "todas las proposiciones del marxismo, incluyendo aquellas aparentemente generales, son específicas".[43] Dicha afirmación parecerá tal vez excesiva, ya que algunas formulaciones "aparentemente generales" del mismo Marx podrían ser en parte responsables de los frecuentes malentendidos al respecto. Sin embargo, es posible retomar la tesis de Korsch si no por su precisión descriptiva por lo menos por su virtud interpretativa y programática.

Al construir un saber a la vez sistemático y particularizante, Marx también rechaza que "la Historia" sea un proceso autoengendrado, expresión de una fuerza suprahumana independiente de los seres humanos. Es bien conocida su afirmación: "Los hombres hacen su propia historia, pero... bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado".[44] Al invertir el orden de los factores determinación/acción, la tercera tesis sobre Feuerbach era aún más fuerte:

la doctrina materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que, por lo tanto, hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado.[45]

Si bien Marx reconoce el papel activo de los hombres y rechaza la idea de una historia sin sujeto, la dificultad está en dar a esas frases un sentido que no sea solamente trivial (no hay nada en las sociedades humanas que no sea hecho por hombres de carne y hueso). Pero el hecho de insistir en el papel a la vez determinado y determinante de los sujetos, muy especialmente en las transformaciones sociales, implica romper con una visión que no haría de ellos más que engranajes de un mecanismo perfectamente integrado.[46]

Entre los fundadores de las ciencias sociales, sólo mencionaré a Durkheim, por su influencia sobre los Anales y el tipo de historia social rechazado por los microhistoriadores. El padre de la sociología defendió, con otros, el principio de la primacía del todo sobre las partes: un todo es más que la suma de sus partes y una sociedad es más que la suma de los individuos que la integran; existen relaciones y hechos colectivos fundamentales que no se pueden ver si sólo enfocamos el análisis en los casos individuales.[47] Además, para romper con la ilusión individualista que pretende encontrar la explicación de los hechos sociales e históricos en la intencionalidad de los actores, postuló con toda claridad lo que ha sido llamado el principio de no-conciencia de los sujetos (nunca somos plenamente conscientes de lo que hacemos).[48] Por cierto, dicho principio de ninguna manera pretende "ignorar al hombre y sus facultades", ni mantener la conciencia de los sujetos sociales fuera del análisis. Sólo insiste en su insuficiencia explicativa: si "las sociedades son a la vez lo que piensan ser y lo que ignoran que son",[49] bien podemos decir lo mismo de los individuos y considerar que tomar en serio su papel activo, sus creencias y mentalidades es tan importante como no creer que en ellos podemos encontrar una plena inteligibilidad de los hechos sociales. Si las intenciones, las representaciones mentales conscientes e inconscientes pueden explicar actos y realidades sociales, también tienen que ser explicadas por ellos.

Por otra parte, Durkheim daba a las reglas de método enunciadas, y en particular a la eliminación de lo individual y lo subjetivo en provecho de lo colectivo y lo objetivo, un carácter provisorio, vinculado con el gesto fundador de la sociología. Reconoce entre líneas que los hechos sociales no existen sino a través de sus manifestaciones individuales, cada vez con matices particulares según las circunstancias y las características psicológicas de cada ser. Mientras que la joven sociología reivindicaba el análisis exclusivo de los hechos sociales, se podría afirmar que en la realidad se encuentran solamente hechos llamados por Durkheim "sociopsíquicos". Admite que la recién nacida sociología "deja provisoriamente fuera de la ciencia la materia concreta de la vida colectiva", pero confía en que, después de un crecimiento suficiente, será capaz de tomar en cuenta las dimensiones individuales y subjetivas de la vida social.[50] Por lo tanto, es posible releer las reglas durkheimianas insistiendo, más que en las posiciones de ruptura radical asumidas hace un siglo, en las posibilidades anunciadas para articular lo colectivo y lo individual, lo objetivo y lo subjetivo, en búsqueda de los hechos sociopsíquicos (o colectivo-individuales) que constituyen la materia efectiva de la vida social.

Llegado a este punto, es necesario superar falsas oposiciones. En relación con la dualidad de lo objetivo y lo subjetivo, se podría aceptar la preocupación por restituir la experiencia de los hombres del pasado y el presente, es decir la materia misma de sus vidas. Pero con unas condiciones que la microhistoria no plantea. Se trata de reconocer los riesgos y las trampas de un acercamiento exclusivamente enfocado a la experiencia. Esta noción muchas veces hace caer en la ilusión de una empatía y una comprensión inmediata con los hombres de las sociedades pasadas o lejanas a la nuestra. Si recordamos las enormes diferencias que separan estas sociedades, resulta al contrario imposible entender directamente la experiencia de los hombres sin una reconstitución previa de sus formas de organización social y sus estructuras mentales. A pesar de que parece la realidad humana más concreta y tangible, la experiencia es tal vez el objeto de conocimiento al cual menos directamente se puede llegar. Por lo tanto, acercarse a la experiencia de los hombres del pasado no puede lograrse en cuanto objetivo único y aislado, sino siempre en articulación con un conocimiento general de la sociedad considerada, de sus estructuras globales y sus dinámicas de transformación.

Otra limitación sin fundamento consistiría en encerrar la historia en el siguiente dilema: definir leyes o limitarse a lo individual (o sea la alternativa entre los paradigmas galileano e indiciario según Carlo Ginzburg). En vez de juzgar a las ciencias sociales con los mismos criterios que a las ciencias naturales, sabemos ahora que es mucho más pertinente definir un modelo de cientificidad específicamente adaptado a las primeras.[51] A diferencia del mundo natural, el reino social se caracteriza por su dimensión fundamentalmente histórica: por esto, las cosas nunca se repiten de manera igual. Siendo los hechos irrepetibles, no puede existir en las ciencias sociales una verdadera experimentación sino solamente una observación de hechos ya existentes, y tampoco pueden definirse leyes universales. Por eso, la observación de un hecho contrario a la teoría no basta para considerarla falsa; solamente implica corregirla y adaptarla. El modo de validación propio de las ciencias sociales se basa en la ejemplificación, es decir, la integración de una multiplicidad de ejemplos particulares en una teoría general capaz de coordinarlos y darles coherencia.

Por ser una realidad inmersa en la historia y caracterizada por un cambio permanente, el mundo humano no permite definir leyes universales, sino solamente estructuras de realidades sociales específicas, tendencias y regularidades. Su conocimiento progresa por una dialéctica de la generalización y la especificación. Pasar de los ejemplos particulares a las regularidades supone un proceso racional de generalización; pero la dinámica de éste suele llevarlo demasiado lejos (de igual forma, la búsqueda de una comprensión global de la sociedad tiene como riesgo principal el de atribuirle una homogeneidad excesiva) y se hace necesario contraponerle una lógica opuesta. El resultado es un proceso continuo de generalización rectificada. Al analizar un mundo histórico, en el cual las repeticiones siempre se combinan con transformaciones, es necesario generalizar las observaciones específicas y especificar las generalizaciones formuladas. A final de cuentas, tratándose del conocimiento histórico, no es posible alcanzar lo general sin una vuelta por lo particular, ni tampoco entender lo particular sin una vuelta por lo general.

A partir de esto, es posible rechazar otro falso dilema: dar cuenta de la diversidad de los actos, elecciones y posiciones individuales, o analizar una realidad social homogénea y grupos reificados actuando como seres colectivos dotados de una voluntad única. Aquí hay que recordar que la noción de totalidad (que no es más que el esfuerzo del pensamiento para lograr un modelo coherente y razonablemente articulado) de ninguna manera presupone una realidad homogénea y armoniosamente unificada. Solamente se trata de reconocer la unidad y la coherencia de un sistema caracterizado por fuertes contradicciones, tensiones y hasta fallas que pueden estar a punto de desgarrarlo. No valdría la pena convocar la noción de totalidad si no fuera para dar cuenta de una realidad compleja. Ello significa que la identificación de una lógica unitaria o de los factores unificantes de un sistema no puede considerarse suficiente y tiene que completarse con "el estudio metódico de los diferentes subsistemas y la indagación de sus interrelaciones reales".[52]

Es cierto que es infecunda la visión homogénea de la sociedad como de los grupos y clases que la integran; pero sería caer en el defecto simétrico enfocar toda nuestra atención solamente en las diferencias entre los individuos. Por eso, una noción como la de "espacio social" parece una opción pertinente para dar cuenta de las diferencias, la amplísima dispersión de los comportamientos y representaciones de los sujetos sociales, y a la vez de la estructura global del sistema en el cual se producen estas diferencias.[53] Es más: el espacio social se define como un espacio de diferencias; no existe sino por la diversidad que lo constituye. Pero, al contrario, estas diferencias y las posiciones particulares que determinan no existen sino en y por el espacio social global que les da sentido. De hecho, cada situación particular no encuentra su significación sino como diferenciación con respecto a las demás situaciones, como posición relativa en el campo general de las opciones posibles. La noción de espacio social, lejos de oponer estructura global y realidades particulares, impide entenderlas de manera separada. El espacio social es un espacio unificado de diferencias.

Por razones semejantes, las reglas sociales no siempre producen comportamientos estandarizados o concepciones idénticas, de forma que las diferencias en las decisiones individuales no necesariamente resultan de una transgresión de las normas (o de un arte de aprovechar la flexibilidad o los márgenes que dejan las reglas, según la interpretación privilegiada por la microhistoria). Existen también reglas que engendran diferencias (más aumenta tal factor, más se verifica tal efecto). Estas reglas de proporcionalidad pueden dar cuenta de variaciones y no producen clases homogéneas sino un continuum de opciones diferentes.[54] Siguiendo esta perspectiva, ya no sirve rechazar lo individual y lo particular para establecer hechos repetitivos e identificar grupos homogéneos. Se trata más bien de restituir lógicas seriales y construir gamas de variaciones, articulando fenómenos repetitivos y diferencias, regularidades y transgresiones, transformaciones mínimas y rupturas radicales. Es cierto que las diferencias así observadas pueden en parte aclararse considerando las configuraciones locales e individuales en las cuales se producen. Pero es también claro que no podrán encontrar una explicación completa sin una referencia a la estructura global y una comprensión del espacio social del que son parte. Se trata de concebir y analizar cada sociedad como un espacio estructurado de diferencias, como una totalidad coherente productora de diversidad (y producida por ésta).

Entrelazar lo particular y lo general

Sobre esas bases, podemos volver a los textos zapatistas. Éstos confirman la necesidad de superar falsas alternativas (lo que no significa negar la pertinencia de dualidades como la de lo individual y lo colectivo, sino considerar que lo más fecundo consiste en articularlas). Mucho se podría decir de la oposición comunidad/individuo. Pero apenas es necesario recordar la importancia de la noción de lo colectivo, que el zapatismo retoma de la organización de las comunidades indígenas. En palabras del subcomandante Marcos, éstas

empiezan a organizarse para sobrevivir de la única forma que podían sobrevivir, es decir, juntos, en colectivo. La única forma en que esta gente podía asegurarse seguir adelante era juntándose con el otro. Por eso la palabra juntos, la palabra nosotros, la palabra unidos, la palabra colectivo, marcan la palabra de los compañeros. Es una parte fundamental, diría yo, la columna vertebral del discurso zapatista.[55]

La importancia de lo colectivo, aquí de ninguna manera relacionado con una supuesta esencia indígena o identidad maya sino con condiciones concretas de vida, no implica tampoco reproducir el mito idealizante de una comunidad homogénea y sin jerarquías, que vive en la armonía y el consenso permanente. Pero sí es una experiencia capaz de llamar la atención de quienes cuestionan los excesos del individualismo occidental y sus consecuencias a veces patéticas.[56]

En los textos zapatistas, la insistencia en los valores de la comunidad y lo colectivo no borran la preocupación por los individuos. La forma narrativa, frecuentemente adoptada por el subcomandante Marcos, le permite dar vida a personajes singulares (aunque a la vez ejemplares), como el Viejo Antonio o los niños Olivio y Toñita. Sobre todo, insiste en que la resistencia se construye con decisiones individuales:

En cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice ¡Ya basta!

[...] un hombre o una mujer cualquiera se empeña en resistir al poder y en construir un camino propio que no implique perder la dignidad y la esperanza.

Un hombre o una mujer cualquiera decide vivir y luchar su parte de historia.[57]

La resistencia ya no viene presentada como una lucha de las masas, conforme a la vieja retórica que construía las acciones colectivas sacrificando a los individuos. Todo ahora empieza con los seres individuales, a la vez singulares y comunes, quienes resistiendo rompen con la uniformidad dominante para buscar una vía propia y otra manera de vivir y transformarse.

De igual forma, el zapatismo sugiere dejar atrás la oposición entre las luchas globales y las particulares. La globalización -o sea la expansión de las reglas de la mercancía y la ganancia en casi todos los rincones del planeta, abarcando cada vez más aspectos de la vida humana- produce efectos parecidos en el mundo entero.[58] Se trata de una lógica tanto más global cuanto es dotada de una dinámica expansiva. Es conducida por fuerzas mundiales cada vez más integradas: es el reino del "gran poder mundial", de la "megapolítica". Todos los acontecimientos particulares de nuestro tiempo son expresiones de un enfrentamiento global; lo que se da en las tantas arenas donde lucha el pueblo es "la gran pelea de fin del siglo XX: el Mercado contra la Historia".[59] Finalmente, hombres y mujeres de los cinco continentes pueden encontrarse y compartir sus experiencias en contra de un mismo enemigo; la humanidad toda puede reunirse en su lucha común contra el neoliberalismo.[60]

Frente al doble proceso de uniformación económica y de fragmentación política y social que promueve el neoliberalismo, la estrategia de resistencia tiene que optar por una lógica opuesta. Tiene que empezar por el reconocimiento de las diferencias y las particularidades (y sólo luego intentar federarlas).

Las bolsas de resistencia son

[...] de todos los tamaños, de diferentes colores, de las formas más variadas. Su única semejanza es su resistirse al "nuevo orden mundial" y al crimen contra la humanidad que conlleva la guerra neoliberal... Hay tantos modelos como resistencias y como mundos hay en el mundo. Así que dibuje el modelo que más le guste. En esto de las bolsas, como en las resistencias, la diversidad es riqueza.[61]

La homogeneización está del lado del neoliberalismo y las diferencias del lado de la humanidad en resistencia. Por eso, tienen una importancia tan notable en el estilo del subcomandante Marcos las amplias y a veces interminables enumeraciones. No bastaría hablar de la lucha de "los indígenas", sin recordar que es la de las etnias "mazahua, amuzgo, tlapaneco, najuatlaca, cora, huichol, yaqui, mayo, tarahumara, mixteco, zapoteco, maya, chontal, seri, triquis, kumiai, cucapá, paipai, cochimí, kiliwa, tequistlateco, pame, chichimeca, otomí, mazateco, matlatzinco, ocuilteco, popoloca, ixtateco, chocho-popoloca, cuicateco, chatino, chinanteco, huave, pápago, pima, tepehuano, guarijio, huasteco, chuj, jacalteco, mixe, zoque, totonaco, kikapú, purépecha, o’odham, tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol, mam".[62] Tampoco bastaría llamar a la humanidad a enfrentarse al neoliberalismo sin recordar la diversidad de los que luchan, "mujeres, niños, ancianos, jóvenes, indígenas, ecologistas, homosexuales, lesbianas, seropositivos, trabajadores..."; de hecho, son todos los "eliminables", los "expandables", es decir, "los negros, los amarillos, los chicanos, los latinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los presos, los migrantes, los jodidos, los homosexuales, las lesbianas, los marginados, los ancianos y, muy especialmente, los rebeldes".[63]

No se trata de fundir las luchas particulares en un movimiento global y único. A pesar del carácter fuertemente integrado de su componente militar, el movimiento zapatista propone cada vez menos un modelo organizativo homogeneizante. Cualquiera que sea el peso de las viejas costumbres, busca desprenderse de las definiciones cerradas y unívocas de antes:

El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es, no existe... No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales.[64]

Esta desconfianza hacia las lógicas institucionales, verticalizantes y uniformizantes, también parece ilustrada por el cuento "Siempre y Nunca contra A veces". Su moraleja indica que los de abajo se caracterizan por las singularidades del "a veces", cuando los de arriba, "los grandes imperios dominantes", imponen su dominación con las leyes universales y las lógicas globales del "nunca" y el "siempre".[65]

A los grupos e individuos reunidos en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el EZLN no propuso crear una enésima Internacional sino conformar una red de voces en resistencia. Se trata de crear

[...] un eco que se convierte en muchas voces, en una red de voces que, frente a la sordera del poder, opte por hablarse ella misma sabiéndose una y muchas, conociéndose igual en su aspiración a escuchar y hacerse escuchar, reconociéndose diferente en las tonalidades y niveles de las voces que la forman... Sigue la bolsa espejo de voces, el mundo en el que los sonidos puedan ser escuchados separados, reconociendo su especificidad, el mundo en el que los sonidos puedan incluirse en un solo gran sonido... Sigue el mundo con muchos mundos que el mundo necesita.[66]

De lo que se trata es exactamente eso: la paradoja de muchos sonidos separados en un solo gran sonido, el reto de muchas diferencias que se unen sin olvidarse de sus diferencias.

Al superar la alternativa de los rasgos particulares y las realidades homogéneas, y oponiéndose a la lógica de globalización/fragmentación del neoliberalismo, los textos zapatistas insisten en reconocer a la vez semejanzas y diferencias. Insisten en promover una unidad en la diversidad, en convocar a múltiples diferencias capaces de juntarse. Además del lema "un mundo donde quepan muchos mundos", este planteamiento resuena en la proclamación de la mayor Ana María: "todos somos iguales porque somos diferentes".[67] El paradójico "porque" busca romper con la idea según la cual la igualdad y la unidad humana tienen que ser definidas a pesar de las diferencias entre los individuos, clases, razas y sexos. Al contrario, habla de una igualdad soñada y una unidad construida a partir de las diferencias, con base en su pleno reconocimiento. En esta articulación de las diferencias y los puntos comunes, de las lógicas generales y las realidades particulares, podemos encontrar una de las propuestas más fuertes del zapatismo.

Esto también se puede formular de manera ternaria al considerar la capacidad del zapatismo para proponer una articulación equilibrada de lo local, lo nacional y lo intercontinental. El movimiento está enraizado en el contexto específico de Chiapas y fuertemente vinculado con las etnias indígenas de este sureño estado de la república mexicana. Pero el EZLN siempre se esforzó por no dejarse arrinconar en una problemática exclusivamente local o étnica; siempre reivindicó una solución a nivel nacional, incluyendo en sus demandas derechos y autonomía para todos los indígenas del país, democracia y justicia para todos los mexicanos.[68] Sin embargo, a pesar de un patriotismo orgullosamente proclamado, el marco nacional no crea fronteras absolutas ni encierra el horizonte zapatista: sólo una red intercontinental de resistencia puede enfrentar un enemigo ahora planetario, y el Encuentro de 1996 convocado por el EZLN puede considerarse el acontecimiento internacionalista más importante de los últimos decenios.

Sin negar que puedan haber ocurrido choques o priorizaciones indebidas en el manejo táctico o estratégico de estas tres perspectivas, podemos considerar que el movimiento zapatista logró en lo esencial una articulación notable de ellas. Sobre todo, cabe subrayar que cada uno de los niveles aquí mencionados encuentra su pertinencia por estar relacionado con los demás. Una lucha exclusiva por la identidad y la autonomía indígenas fácilmente caería en los riesgos del etnicismo y las idealizaciones que a menudo proporciona. Aceptar las fronteras de México como horizonte político podría conducir a discursos fuertemente nacionalistas y, de todas maneras, difícilmente daría al EZLN una capacidad de convocatoria intercontinental.[69] En fin, limitarse a la sola perspectiva universal volvería a negar las particularidades locales, étnicas y nacionales que dan base firme al movimiento. En el zapatismo, lo local, lo nacional y lo "intergaláctico" no pueden oponerse ni separarse, y tienen al contrario que ser pensados en relación entre sí. La lógica que da coherencia a esta elaboración es precisamente la de una articulación de escalas diferentes. El zapatismo busca provocar y propagar "el eco de lo propio pequeño, lo local y particular, reverberando en el eco de lo propio grande, lo intercontinental y galáctico".[70]

Dicha articulación de escalas es un terreno fértil para que crezca un nuevo universalismo, distinto del que heredamos de la Ilustración. Esta última tiene que enfrentarse a dos críticas principales: la de construirse con base en un hombre abstracto, negando la diversidad de los seres reales,[71] y la sospecha de que "todos los valores universales son de hecho valores particulares universalizados".[72] De esto nace la pregunta que el zapatismo nos ayuda a plantear: ¿es posible un universalismo que integre la crítica del universalismo en cuanto universalización de valores particulares? Frente al proceso de uniformación espacial y deslocalización que induce la mundialización mercantil, una lucha como la del zapatismo reivindica una singularidad de las experiencias y una autonomía de los lugares. Así se podría entender la demanda de autonomía, es decir como una preocupación por restituir a los seres humanos y sus acciones su localización, su relación necesaria con el lugar que les da vida y sentido.

Lo difícil consiste en mantener tal exigencia de particularización sin hacer el juego a las pasiones identitarias y los celos de nacionalismos enloquecidos. Pero es justamente ahí donde se revela de gran ayuda el esfuerzo zapatista por articular reivindicación local y étnica, lucha nacional y preocupación universal por la humanidad toda. El criterio de diferenciación es bien claro: las pasiones identitarias se vuelven peligrosas porque aíslan lo local, lo particular o lo étnico, haciendo de ellos valores últimos y fines en sí mismos, mientras que en una propuesta como la zapatista son por cierto valores asumidos y reivindicados, pero a la vez integrados en una perspectiva más amplia que los supera y transforma su significación. Lejos de eliminarse mutuamente, lo local, lo nacional y lo universal se reconocen como igualmente pertinentes y finalmente sólo encuentran su legitimidad en la medida en que se articulan entre sí. En esto encontramos la base de una nueva forma de universalismo, tan lejos del hombre abstracto definido por la Ilustración como del de la pacotilla del internacionalismo de la Mercancía. Se trata de llegar a la universalidad, basándose en el reconocimiento de la especificidad de los lugares, la diversidad de los seres humanos y la autonomía de sus experiencias.[73] En la frase de bienvenida de la mayor Ana María, que no sobra repetir, se encuentra el principio fundamental de este universalismo renovado: "todos somos iguales porque somos diferentes".

Conclusión

Experimentamos hoy un contexto distinto al que dio origen a la microhistoria. La generación de los microhistoriadores, impactada por la descomposición de las esperanzas revolucionarias de viejo cuño y luego por el colapso soviético, se dio a la tarea de deshacer las imágenes sociales demasiado sencillas y homogéneas y los procesos históricos excesivamente lineales y mecánicos. Pero ahora se hace cada día más clara la necesidad de ubicar el combate en dos frentes a la vez: no sólo en contra de las rigideces heredadas del marxismo dogmático, el sociologismo sustancialista y un estructuralismo que piensa la historia como un proceso sin sujeto, sino también en contra del individualismo metodológico, la fragmentación posmoderna y la permeabilidad a los valores del capitalismo liberal. Se hace ahora necesario escapar tanto de las fortalezas de las cuadradas certezas de ayer como de los pantanos de las informes descomposiciones de hoy.

Por lo tanto, podemos dudar en seguir la pista de Carlo Ginzburg y la microhistoria, pues al enfrentarse sólo al primero de esos peligros, uno se arriesga a caer en el segundo. Al rechazar ese camino, la respuesta del subcomandante Marcos a Adolfo Gilly manifestó seguridad de juicio y coherencia consigo mismo. Sin embargo, esta carta dejó un vacío teórico, al dar la impresión de descalificar la inquietud por lo individual y lo particular cuando, al contrario, los comunicados emitidos posteriormente por el EZLN y su vocero reconocen la legitimidad de esta preocupación. Más precisamente, estos textos invitan a combinar escalas múltiples (de lo local hasta lo intergaláctico), a articular lo individual y lo colectivo, a pensar a la vez diferencias y unidad. Convocan al encuentro unitario e igualitario de las diferencias, a la multiplicación de las experiencias y las autonomías en el seno de una red de voces y de luchas. Ayudan a fortalecer un universalismo renovado, a partir del reconocimiento de las diferencias entre los seres humanos y las especificidades de los lugares particulares en donde viven, y no de su negación.

Los textos zapatistas sugieren que no se resolverá el problema sacrificando lo local en aras de lo universal, ni las particularidades en nombre de la totalidad. Pero tampoco encontraremos una salida eligiendo lo individual y olvidándonos de lo general, enfocándonos a las variaciones y negando las regularidades. En el mundo actual, creer que las realidades humanas sólo son producto de las configuraciones locales e interpersonales y que urge concentrar toda la atención en los actores individuales y sus particularidades nos alejaría de la conciencia de la escala de los problemas que involucran a la humanidad. Renunciar a conceptos como Neoliberalismo o Mercancía, en nombre de un puritanismo nominalista, resultaría una trampa destinada a enmascarar las evidencias más masivas. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer la complejidad de esos conceptos, la diversidad y las contradicciones de las realidades que encubren, y finalmente el hecho de que su lógica globalizadora de ninguna manera produce una homogeneización de las condiciones humanas ni tampoco justifica el modelo de una lucha uniformada, centralizada y negadora de las diferencias.